Stämme!), nach seinem Sieg in dieser Schlacht.

Von der Beute, die Abraham in jener „Schlacht gegen die Könige“ gemacht hatte, gab dieser Melchisedek den Zehnten (worauf dieser Abraham dann segnete), was zeigt, dass dieser Melchisedek eindeutig als Herren bestätigt, sich ihm also untergeordnet hat147!

NB: Jesus hat also auch in seinem irdischen Leben klargemacht, dass er nicht nur über Salomo steht („Hier steht ein Grösserer als Salomo!“ - Lukas 11, 31), sondern auch über Abraham und David (siehe oben)!

Melchisedek also ist eine beispiellose Gestalt des Alten Testaments, die viele Parallelen zu Jesus Christus aufweist, den er in mehrfacher Hinsicht schon vorweggenommen hat. .

und jetzt lassen wir das oben Besprochene einmal sacken. .

MELCHIsedek, König von SALEM. .

Jetzt haben wir gleich oberhalb von Mössingen/Belsen die Orte

MELCHIngen und SALMENdingen! !

Und in einer Höhle bei Melchingen (beachte hierzu die „Höhle des Melchisedek“!) zudem sogar noch eine sagenhafte „goldene Krone“, die unterstreicht, dass wir hier einen König vor uns haben!

Bild links: Salmendinger Kapelle mit Kreuzen von Golgotha, aus wikipedia free commons, „Shukko“ 2011

Bild rechts: Salmendinger Kapelle auf dem Kornbühl, aus wikipedia free commons, „Guck-mal-Zollernalb“ 2009

Kurios: dass unter der Salmendinger Kapelle auf dem Kornbühl auch Kalvaria alias Golgotha, der Ort des Kreuzestodes Christi, liegt (wie bereits auf S. 22 vermutet), zeigt die traditionelle christliche Vorstellung, dass Kalvaria genau über dem Grab Adams liegen soll, welches ja nach Vorstellungen einiger die Höhle des Melchisedek ist148! Somit hätten wir eine weitere Bestätigung für Melchisedek in Melchingen (Höhle + Namen) und Salmendingen (Salem). .

Der Autor Timothy Hogan behauptet, Melchisedek sei ein „fundamentaler Bestandteil“ der Templertradition149,

dies allerdings nur als Verbindung zu einem „universellen Bewusstsein“, das uns als einziges „Frieden“ bringen könne. . der Autor vertritt also die (moderne) esoterische Annahme, dass wir selbst es ganz aus eigener Kraft & Willensstärke zu Gott schaffen, uns dafür via Schulungen/Weihegrade über „Profane“ erheben könnten. Was wiederum dem alten gnostischen Ansatz (Gnosis = Erkenntnis) entspricht, bei dem Gott nur durch elitäre und exklusive „Erkenntnis“, also intellektuelle Leistung + Schulung, gefunden werden könnte150. Was Hochmut ist.

Wer weiss, ob nicht auch die Templer in einer späteren Phase. . Dieses Verlassen auf eigene Kraft und Willen steht ganz im Gegensatz zur christlichen Lehre & Botschaft, denn dort wird Gott nur über das Herz gefunden, über die Sehnsucht, und nicht über den Verstand oder die Willenskraft! Was Demut gebiert!

42

Wenn Melchisedek aber als Vorwegnahme, als „Präfiguration Christi“ gilt, welcher ja die Demut selbst ist, hat er mit Hochmut & Stolz nicht das Geringste zu tun! Also können gläubige Christen diese esoterische Ansicht getrost verwerfen.

Wenn es aber stimmt, dass Tempelritter den alttestamentlichen Priesterkönig Melchisedek besonders verehrten, könnten die Ortsnamen Melchingen und Salmendingen Indizien für templerische Machenschaften in der Region sein. Ähnliche Namensschilder für Melchisedek wären mir nicht bekannt. Die Dorfnamen Melchingen und Salmendingen direkt nebeneinander sind eine einzigartige Marke und ohne mir bekanntes Beispiel, oder Parallele!

Wie nun auch immer: jetzt ist unser Melchisedek einer der grossen Könige des Alten Testaments, denn er war

„König von Salem“, und fungierte als eine Art „Priesterkönig“ (siehe S. 41). Nun wird Johannes der Täufer als

„Vorläufer“ Christi gesehen, da er diesem den Weg ebnete, und ihn auch verkündete. Der eine also

„Präfiguration“, der andere „Vorläufer“. Was beide Figuren schon mal zu verbinden scheint. .

Auch Johannes der Täufer gilt als „König“, nämlich als König der Propheten151! Weil er nicht nur dem Heiland den Weg geebnet, sondern dieser sich von jenem Johannes sogar taufen liess! Jesus sagte über den Täufer:

„Der da ist mehr denn ein Prophet“, und gleich darauf stellt Jesus Johannes den Täufer gar mit einem Engel des Herrn gleich (Lukas 7, 26-27), und gemäss dem Kirchenvater Hieronymus sei auch Melchisedek auch ein Engel gewesen152! Ob das nun so ist oder nicht – die Templer kannten die Kirchenväter, und haben solche Gemeinsamkeiten zwischen Johannes des Täufer und Melchisedek sicher auch bemerkt. .

Bild oben: Melchisedek und Abraham in einer mittelalterlichen Darstellung (Holzschnitt aus der Kölner Bibel, um 1480); gemeinfrei In einer „Melchisedek-Rolle“ (auf ca. 150-30 v. Chr. datiert153) wird festgehalten, dass Melchisedek am Ende der Tage kommen wird, um die Menschen aus der Hand Belials zu befreien154. Worin wir wieder eine neue Erklärung für den Ortsnamen Belsen sehen könnten (neben Bel/Belsamen) wobei der Wortstamm derselbe ist. Belial ist ein hochrangiger böser Engel, ein Dämon also, der in der höllischen Hierarchie gleich hinter L-cifer steht, teils sogar mit diesem gleichgesetzt wird155.

In userer biblischen Geografie würde also Melchisedek in Melchingen warten, um einst den Belial (in Belsen) zu bezwingen. . Denn Salomo baute nicht nur den Tempel; orientalische Legenden behaupten ja, dass dieser eigens zum Bau des Tempels Dämonen beschworen und befehligt hätte156. .

Um nun zu vermeiden, dass uns vor lauter Melchisedek der Kopf zu sehr raucht, kühlen wir diesen und machen einen kleinen Exkurs. . denn Brandopfer wollen wir heute keine bringen

43

Exkurs: Johannes von Patmos

er Hl. Johannes von Patmos, der später157 die Offenbarung, auch „Apokalypse“ genannt, verfasste, war zwar kein König, beschrieb aber in seinem Text eine Vision des Himmlischen Jerusalem, worin er auch den Tempel anspricht, der aber kein herkömmlicher ist: „Und ich sah keinen Tempel darin; denn der HERR, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm“. (Offenbarung 21, 22)

Johannes von Patmos beschreibt in seiner Vision vom Himmlischen Jerusalem also den finalen, den eigentlichen Tempel, nämlich Gott selbst! Somit ist in einem gewissen Sinne auch er ein „Tempelkönig“, wenn man so will, und quasi deren Siegel! Zudem ist die Apokalypse des Johannes das letzte Buch der Bibel.

Bild oben: der Evangelist Johannes verfasst auf Patmos die Offenbarung („Apokalypse“); aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, um 1411-16), aus wikipedia commons, gemeinfrei

Man könnte somit auch sagen, dass die Apokalypse, das Buch des Johannes von Patmos,

die Krönung der Bibel ist. .

Und dieses Buch ist, wie wir später sehen werden, gerade in Fluren zwischen

Belsen und Beuren markiert. .

44

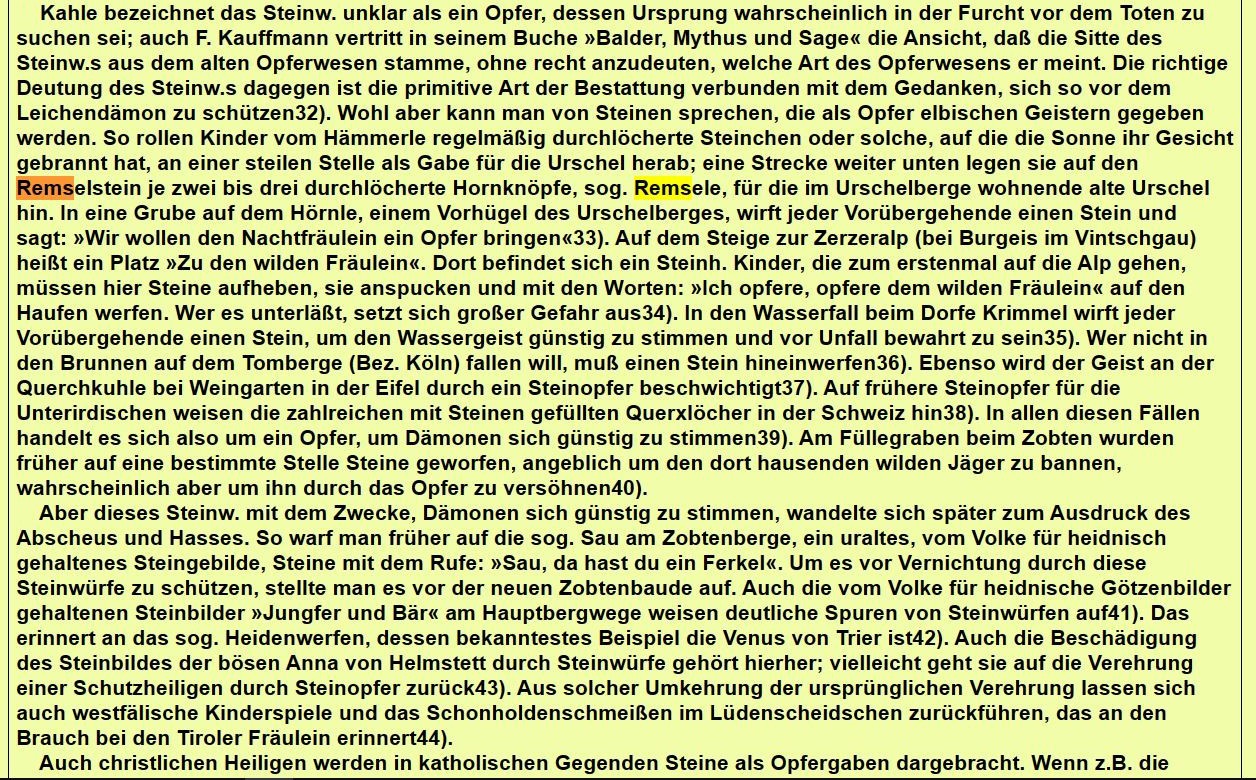

Exkurs: Priesterkönig Johannes

m 1150 (dem vermutlichen Baudatum der Belsener Kapelle!) wurde in Europa von einen mythischen „Priesterkönig Johannes“ berichtet158, einem mächtigen christlichen Herrscher, der in Asien ein gewaltiges Reich hätte, und dem weitere 72 Könige untertan wären.

Mehrere Expeditionen mit Botschaftern wurden ausgeschickt, von Königen und Päpsten, um diesen König zu finden und Kontakt herzustellen, gerade auch, um seine Hilfe in den

Kämpfen gegen die Muslime im Heiligen Land zu erbitten. Doch die Expeditionen versandeten, dieser sagenhafte König wurde nie gefunden. .

Interessant ist jedoch, dass die Legende dieses „Priesterkönigs Johannes“ beide Vorläufer-Gestalten Christi sogar im Namen verbindet: nämlich JOHANNES UND MELCHISEDEK

(der ja wirklich als „Priesterkönig“ ausgewiesen ist)!

Wer nur setzte diese Legende wieder ins Werk? Vermutlich einmal mehr unsere gepriesenen

Johannes-Verehrer

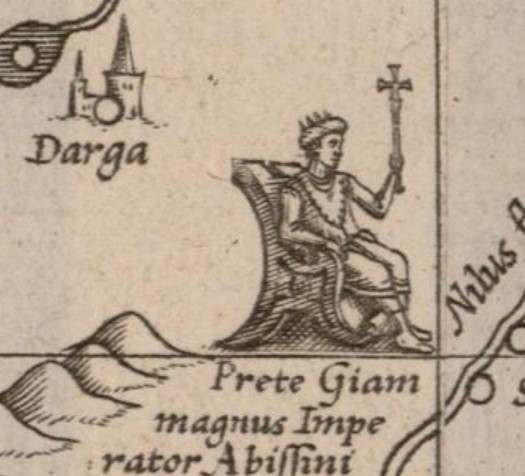

Bild oben: Priesterkönig Johannes in der Schedel 'schen Weltchronik von 1493; gemeinfrei

Im obigen Bild spendet „Priesterkönig Johannes“ die Hl. Kommunion, was Brot und Wein alias Leib und Blut Christi bedeutet, ganz wie schon Melchisedek es vorwegnahm!

Die Legenden um jenen Priesterkönig Johannes verebbten erst im 16. Jh., und noch 1569 wurde dieser in der

„Mercatorschen Weltkarte“ von 1569 mit einem Kreuzzepter dargestellt, wie unten zu sehen:

45

Kleine Zahlenspielereien:

Interessantes Detail: dem Priesterkönig Johannes seinen 72 Könige untertan gewesen, und Salomo hätte 72

Dämonen zum Dienst am Tempelbau gezwungen, und in der jüdischen Kabbala hätte Gott 72 Namen. .

Im sogenannten „Slavischen Henochbuch“ sei Melchisedek für 40 Tage in das Haus des Priesters Nir eingetreten159, was mit anderen Bedeutungen der Zahl 40 korrespondiert , die wir in der Bibel vorfinden: 40 Jahre wanderten die Israeliten durch die Wüste, wo auch Jesus 40 Tage fastete und versucht wurde, 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai, und 40 Tage (alias Fernbleiben der Plejaden)

sind auch im Tympanon der Belsener Kapelle codiert160.

Zurück zu Melchisedek: wie man diesen nun auch einstufen mag: er begründete als „Priester des Höchsten“

einen Ritus (Wein + Brot), der zeitlich VOR dem aaronitischen/levitischen Priesterdienst seit Mose steht (Schlacht- und Brandopfer). Melchisedeks Opferdienst nimmt den durch Jesus gebotenen vorweg, worin wir auch eine Rivalität um Legitimation zwischen der konventionellen jüdischen Tradition vs. der christlichen des Opfer-/Tempeldienstes sehen, hat der Heiland doch selbst das „Allerheiligste Altarssakrament“ (Sein Kommen in Fleisch und Blut in der Hl. Eucharistie) so eingesetzt, wie es Katholiken und Orthodoxe noch heute feiern, mit den Gläubigen als „Tempeln des Heiligen Geistes“. Jesus ist zudem der höchste und finale «Hohepriester» und Friedensfürst, der die Vorwegnahme durch Melchisedek vollendet/erfüllt hat.

Hippolytus, Bischof von Rom (170-235 n. Chr.) wiederum sieht in der Tatsache, dass sowohl Melchisedek als auch Johannes der Täufer den Heiland vorwegnahmen (jeder auf seine Art), eine Verbindung zwischen jenen beiden, besser: ein- und dieselbe Person161. Welche nach Ansicht anderer162 sogar ÜBER Jesus stünde, weil sie zeitlich vor diesem gewesen wäre, und im Gegensatz zu Jesus kein Geburtsregister vorweise, Johannes dann (alias Neuverkörperung von Melchisedek) den Heiland sogar taufte, was dessen höhere Stellung zeigen würde. .

was die zeitgenössische Legende um den „Priesterkönigs Johannes“ (siehe oben) begründet haben könnte.

Wir erinnern: gerade die Belsener Kapelle ist dem Hl. Johannes geweiht!

Wäre noch zu erwähnen, dass auch die gnostische antike Sekte der «Melchisedekianer» (zu frühchristlicher Zeit) diesen höher als Jesus Christus einstufte163! Aber das nur am Rande.

Ob die Templer jene Ansicht, dass Melchisedek und/oder Johannes über Jesus stünden, teilten (vielleicht in einer späteren Phase?), muss allerdings dahingestellt bleiben. Sicher ist jedoch, dass diese Ansicht vom Glauben her betrachtet Humbug ist, denn Johannes der Täufer selbst sagte über den Heiland:

„Als aber das Volk im Wahn war und dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: >>Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber ein Stärkerer nach mir, dem ich nicht genugsam bin, daß ich die Riemen seiner Schuhe auflöse; der wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen.<< (Lukas 3, 15-16). Später wollte Johannes noch sichergehen, dass Jesus wirklich der ist, auf den er gewartet hat, was Jesus dann bestätigte (Lukas 7, 18-23).

46

Zwischenfazit: Tal der Tempelkönige

ir hätten zunächst in der Belsener Kapelle König Salomo, wie auch dessen Tempel codiert.

Zu diesem gesellen sich um Mössingen dann noch andere Könige:

Als erste König Saul und König David, (der ja den Tempel bereits bauen wollte, aber noch

nicht durfte), womit schon die ersten drei Könige von Israel/Juda abgebildet sind.

Dann Hiram, König von Tyros (Phönizien/Tyros alias „Tyrolerkopf“), Freund Davids und Salomos,

der Salomo auch half, den Tempel zu bauen.

Nicht zu vergessen den Pharao, König von Ägypten und Schwiegervater des Königs Salomo.

Ok, dieser ist kein „Tempelkönig“ :-)

In Johannes dem Täufer (Belsener Kapelle) dann den „König der Propheten“.

Immerhin liess sich Jesus (= Gott) ja auch von ihm taufen, was sehr bedeutsam ist!

Über Johannes den Täufer sagte der Heiland selbst:

„Ich versichere Euch: unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen grösseren als Johannes.

Und doch ist der Kleinste im Himmelreich grösser als er.“ (Matthäus 11, 11)

Später fanden wir Melchisedek, den „Priester des Höchsten“ und König von Salem.

Dieser wird übereinstimmend als „Präfiguration“ (Vorwegnahme) Jesu Christi gesehen.

Als weiterer Priesterkönig erschien gerade in der Bauzeit der Belsener Kapelle (um 1150) zusätzlich noch der mythische „Priesterkönig Johannes“ (den wir vorher kurz behandelten)! ! Der aber nur eine Phantasterei, eine damalige „urban legend“ war. . ins Werk gesetzt wohl von irgendwelchen Johannes-Verehrern, honni soi qui. .

Einige sehen aber gerade in Melchisedek und Johannes dem Täufer Parallelen, genauer: ein- und dieselbe Person, in verschiedenen „Inkarnationen“!

In Johannes von Patmos und seiner Vision des Himmlischen Jerusalem, wo der

Herr selbst der Tempel ist, und in der von ihm verfassten Apokalypse die Krönung aller biblischen Bücher.

Diese Apokalypse ist – wie wir später sehen werden - zwischen Beuren und Belsen in der Landschaft codiert. .

gerade um den abgegangenen Weiler St. Johann, welches wohl vor Belsen eine Kapelle hatte, die dem Hl.

Johannes geweiht war!

Die Belsener Kapelle weist ja ebenso Patroziniat des Hl. Johannes auf, was zu dieser Zeit beide Johannes meinte, und auch den Evangelisten.

Zuletzt sogar noch Kaiser Titus, der den Jerusalemer Tempel im Jahre 70 n.Chr. zerstört hat.

Und als besonderes historisches Leckerli noch den röm. Kaiser Valentinian I., der selbst an der „letzten Schlacht der Römer“, vermutlich bei Beuren nebenan(!), teilgenommen hat! Wobei dieser dort auch einen

goldenen Helm verlor, der als „güldene Krone“ in Melchingen nebenan in einer Sage eine Parallele hat bzw.

fixiert ist! Was wieder betont, dass Melchisedek ebenfalls ein König war, nämlich König von Salem.

Somit finden wir in der Landschaft um Mössingen und Belsen ein reichhaltiges Buffet vor, eine Art„Best of“ von biblischen (und anderen) Königen, die alle mit dem Jerusalemer Tempel zu tun haben, wobei diese Könige den ganzen „Lebenszyklus“ des Tempels zeichnen, von dessen Entstehung, über dessen Zerstörung; vom gegenwärtig christlichen Tempel bis hin zum künftigen, der im Himmlischen Jerusalem regieren wird (also der Herr selbst). .

Und je nach Zählweise finden wir hier 9 oder 12 relevante Könige codiert, beides bekannte „heilige“ Zahlen, siehe dazu auch im ersten Artikel der Reihe.

47

Gedankenspiele...

a wir 1.) Johannes den Täufer in und um Belsen, und Melchisedek in Melchingen/Salmendingen

vor uns haben, und beide von manchen als ein- und dieselbe Person in verschiedenen

„Inkarnationen“ gesehen wurden, verleitet das zu folgendem Gedankenspiel:

Die Geschichte der Könige (und des Tempels) hätte mit Melchisedek (alias Johannes d. Täufer,

angeblich) begonnen, um dann mit Johannes von Patmos zu enden. So gesehen wäre ein- und

dieselbe Person, nämlich Johannes, die umfassende Klammer für den „templerischen“ Reigen bzw. die biblischen Könige in der Region. .

2.) Wobei aber auch König Salomo auf hebräisch „Melech Salomo“ (bzw. „Shlomo“) genannt wird!

So gesehen könnten Salmendingen und Melchingen wiederum für Salomo stehen. Demgegenüber steht aber die Tatsache, dass die Salmendinger Kapelle auf dem Kornbühl klar den Berg Golgotha (und damit den Kreuzestod Christi) repräsentiert, welcher manchen auch als Grab Adams und Höhle des Melchisedek gilt164! Wobei die Belsener Kapelle vor Tempelsymbolik nur so strotzt (siehe dazu im 1. Artikel), was wir in Melchingen und Salmendingen nicht vorfinden. . So können wir also eher annehmen, dass eben Melchingen/Salmendingen doch für Melchisedek, und Belsen für Salomo und den Tempel steht.

3.) Was könnte nun der Grund sein, dass Melchisedek oben (Melchingen und Salmendingen), und Salomo unten (Belsen) codiert wären?

Das könnte zur Topografie des Hl. Landes passen, denn oben auf der Alb (analog Galiläa = hügeliges Weideland) waren schon immer Schafe + Weiden = Hirtenvolk! Die Böden auf der Alb sind wenig fruchtbar, und auch aufgrund des dortigen rauheren Klimas für Landwirtschaft weniger geeignet als die Talregionen. Daher war dort oben schon immer mehrheitlich Wald- und Weideland. Ausnahme: die genügsamen Linsen. .

Die bekannten Alblinsen (schwäbisch „Leisa“), die auf der Albhochfläche ebenfalls seit Menschengedenken angebaut werden --> lassen an das Linsengericht des Jakob/ Esau denken! Womit Ersterer dem Zweiteren das Erstgeburtsrecht abgekauft hatte. Neben Beuren haben wir wie zur Bestätigung noch die Flur „Linsenfeld“.

Somit hätten wir oben die Althebräer bzw. traditionelles Weideland, und unten bei Belsen etc. Salomo und den Tempel. .

Vielleicht aber hat das auch mit einem zeitlichen Ablauf zu tun, je nachdem, aus welcher Richtung man es betrachtet. . denn die Judäer/Israeliten waren lange ohne Tempel, und feierten ihre heiligen Feste und Gottesdienste mit der mobilen Stiftshütte, das Passahfest sogar noch länger dezentral in den Familien, bevor dieses unter König Josia im Jerusalemer Tempel zentral vereinheitlicht wurde165.

Schwierig auch, zu sagen, ob mutmasslich unsere lokalen Templer nicht nur ihrem grossen Vorbild Salomo, sondern auch ihrem späteren Patron Johannes (welcher ja damals alle 3 Johannes meinte) die „landschaftliche Ehre“ geben wollten? Das ist zwar spekulativ, erscheint nach aber nach allem Erörterten nicht unmöglich.

Eine interessante Variante wäre auch die Frage, ob die Templer – in einer späteren Phase - Salomo möglicherweise höher (weil menschlich gesehen früher) als Jesus einstuften? Denn über Salomo sagte Gott zu David:

„Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein.“ (2. Samuel 7, 14 und 1. Chronik 17, 13).

Anm. d. Autors: „SOLL“ und „WILL“ - sind allerdings nicht „IST“ oder „WIRD“.

Unterschätze niemals die Präzision von Gottes Wort. .

Gott wusste ja, dass Salomo fehlen würde (weswegen er ihn noch extra gewarnt hat, was passiere, wenn Salomo nicht mehr sein Herz bei Gott hätte!). Vielleicht hat Jesus auch wegen dieser Bibelstelle gesagt:

„Hier steht jemand vor Euch, der grösser ist als Salomo!“ (Lukas 11, 31)

48

Messias: der Gesalbte

Bild oben: Maria Magdalena salbt den Heiland, Miniatur von Jean Fouquet, zw. 1452-1460; gemeinfrei essias alias Maschiach alias Christos/Christus heisst „der Gesalbte“166. Das sind Ehren- oder Königstitel, denn zu antiker Zeit mussten Könige in einem rituellen Akt gesalbt werden, um Amt und (göttliche) Legitimation zu erlangen, in England noch bis heute167. Und nach jüdischer Tradition wurde der ersehnte und verheissene Erlöser „Maschiach“ alias Messias genannt, was in der

frühchristlichen Gemeinde dann der Titel oder das Synonym für Jesus wurde, welcher seither als Jesus, der Messias verstanden wurde. Und tatsächlich wurde Jesus auch gesalbt, von Maria

Magdalena, und hat sich gegenüber einer Samariterin einmal selbst als der Messias zu erkennen gegeben (Johannes 4, 25). Nun haben wir bei Mössingen im Meisenbühl/Filsenberg und dem Kornbühl bei Salmendingen schon zwei „Messiasberge“ entdeckt. .

Und wie heisst der Messias auf französisch? Messie!

Und wie heisst Mössingen bei den Einheimischen? Messingâ!

Mössingen lässt grüssen, natürlich nur sprachlich! Entsprechend sind der Fussballstar Messi(e) und der Messias natürlich auch nur sprachlich ähnlich. Doch in einem millionenfach geklickten Video wurde Messi gar mit dem Messias gleichgesetzt168. Was natürlich anmassend und eine Blasphemie ist. Aber diese Gleichstellung stammt nicht von Lionel Messi selbst. Immerhin ist Messi gläubiger Katholik, der betonte, dass es Gott war, der ihm den Weltmeisterpokal schenkte! So oder so sind Messi(e) und Messingâ, wie der Ort von uns Einheimischen seit je genannt wird, sprachlich verblüffend nahe beieinander! Und wer weiss, vielleicht ernennt die Stadt Mössingen aufgrund seines verwandten Namens neben dem Messias auch den weltbekannten Fussballer Messi einmal zum Ehrenbürger ;-)

Jetzt leitet sich gemäss der Ansicht einiger Okkultisten und Esoteriker das Wort „Messias“ vom ägyptischen messiu bzw. von mash oder meseh ab, was „Krokodil“ hiesse169. Denn die ägyptischen Pharaonen wurden wohl mit Krokodilfett gesalbt170. . da haben wir es wieder, unser Krokodil von S. 17, welches uns ja auch im Farrenberg begegnet, welcher der Hausberg von MESSI-ngen (Mössingen) ist! Ob Templer das mit dem Krokodilfett wussten? Jedenfalls ist neben MESSI-NGEN gleich noch ein passendes KROKODIL zu finden :-)

Und wenn wir weitergraben, kommt noch mehr zum Vorschein: der Begriff „Belsamen“ oder „Balsamus“ hiess im Urtext der Bibel (Nehemia 8, 4) wohl „Maaseiah“171! Was einerseits den Ortsnamen Belsen (nebenan) in einer Doppelrolle erscheinen lässt, und andererseits einmal mehr betont, dass Mössingen und Belsen auch namentlich nebeneinander stehen! Um nicht zu sagen, zusammengeschweisst sind :-)

Auf andere Entstehungen und Bedeutungen des Ortsnamens Belsen (wie etwa aus Bel/Baal, Belsamen/Baalsamus oder auch bel für „schön“) bin ich ja im 1. Artikel der Reihe schon eingegangen172.

Ebenso auf Belkis173 – ein orientalischer Name für die Königin von Saba, die ja König Salomo beehrte, welcher in der Belsemer Kapelle seinen allegorischen Tempel hat!

49

Mehr Flurnamen

ier nur ein kleines „Brainstorming“, das noch einige Flurnamen in der Umgebung von Mössingen/Belsen aufführen soll. Was man daraus dann machen oder folgern soll? Vielleicht

könnte man Linien oder Figuren von hier nach da ziehen, auch mit oder zu den bereits genannten Fluren, oder neue Zusammenhänge erschliessen. Aber das überlasse ich anderen, hier nur eine

grobe Aufzählung.

Bild oben: Panorama von Salmendingen, vom Himmelberg aus gesehen; aus wikipedia free commons, von „Laserlicht“ 2016

Um Melchingen und Salmendingen finden wir noch den „Himmelberg“, den „Monkberg“ und den „Pfaffenberg“

(wo es auch Grabhügel hat174). Diese „Berge“ könnten auch so heissen, weil sie einmal klösterlicher Besitz waren. Aber eben: Doppelbedeutungen. . Bei Wilmandingen dann noch die „Bettburg“ (Betburg)175. Eine markante Erhebung, die wohl auf weitgehend kultischen Zusammenhang schliessen lässt, vermutlich noch aus römischer Zeit176. Einer anderen Deutung zufolge haben solche „Bet-Fluren“ mit den drei Bethen zu tun, ursprünglich antike germanisch/keltische Matronengottheiten, die unter dem Christentum in Heiligenfiguren oder Maria Muttergottes überführt wurden177.

Der „Süssenwald“ (Name „Süss“) bei Trochtelfingen, analog dem Ort Süssen bei Ulm. Könnte mit der (krypto-)jüdischen Namenskodierung „süss“ für den Stamm Manasse zu tun haben (neben „Honig“ oder natürlich

„Zucker“).

Den „Höllberg“ bei der Bärenhöhle, daneben der „Natternbühl“ ---> das erinnert an den Ausspruch Johannes des Täufers zu den Sadduzäern und Pharisäern: „Ihr Schlangen, Ihr Natterngezücht! Wie wollt Ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen?“ (Matthäus 23, 33). Gleich daneben den „Adamberg“! Jedenfalls ziemlich alttestamentlich!

Dann noch den „Höllenteich“ nebst dem „Höllenburren“ hinter dem Kornbühl (Salmendinger Kapelle).

Bei solchen Fluren ist es kaum verwunderlich, dass der Kornbühl, auf welchem diese Kapelle steht, in alten Hexenprozessen auch als Hexen-Versammlungsplatz angegeben wurde178! Links neben der Salmendinger Kapelle noch „Auf dem Lus“. Lus ist der alte biblische Name für Betel (Jakobskissen), wo Jakob vor seiner Flucht vor Esau seinen Kopf bettete, und von Engeln auf einer Leiter träumte (1. Mose 28, 19). „Lus“ ist also ein anderer Name für Betel (Haus Gottes) alias Jakobstein! Ergänzend dazu finden wir gleich nebenan unter dem Tirolerkopf diesen Jakobstein, sogar namentlich! Der Kornbühl mit der Salmendinger Kapelle hat es also in sich!

„Katz“ ist ein unstrittig jüdischer Name, der „Priester der Gerechtigkeit“ heisst179, analog Melchisedek!

Bei Lichtenstein/Engstingen (ganz in der Nähe) haben wir den „Katzensteig“, ca. 1 km nordöstlich von Melchingen wiederum das „Katzental“. . weiters das „Katzenbachgärtle“ zwischen Mössingen und Ofterdingen, und das „Katzenwadel“ bei Öschingen. .

Nochmal zum „Ostertag“: dass gerade jener Zollerngraf genannt der „Ostertag“, der in der gleichnamigen Flur, und wohl auch im „Fritzenrain“, „Fritzenbronnen“ etc. zu finden ist, im Jahre 1333 starb, bedeutet, dass dieser das Ende der Templer live miterlebt hat! Um diese Zeit sind zwar die Zollern nicht als Mitglieder irgendeines Ritterordens zu fassen, dafür bereits 1303 (also VOR Vernichtung der Templer) mit einem Mitglied im Deutschen Orden180, und ab 1314 zusätzlich bei den Johannitern, wobei ein Sohn jenes „Ostertag“, Friedrich von Zollern, von 1392-1398 Prior des Johanniterordens in Deutschland war181! Was den Ordensvorsteher meinte!

50

Wir wissen, dass in Mössingen/Belsen Flurnamen wie Fritzenrain und Fritzenbronnen an Friedrich von Zollern erinnern, wobei mit dem Flurnamen „Ostertag“ gar deren Stifter namentlich angezeigt wird. Wie wir weiter wissen, durften eben die Deutschritter und die Johanniter die Templer nach deren Zerschlagung mit Erlaubnis der Kirche beerben! Demnach. .

Und nach all der „templerischen“ Namensgebung in deren angestammtem Gebiet (eben dem Steinlachtal) zu schliessen: wäre es zu abwegig, anzunehmen, dass die Zollern bis zur Vernichtung des Ordens auch Mitglieder bei den Templern hatten?

Vor Aubingen

Zwischen Mössingen und Talheim befindet sich eine Wüstung, die „vor Aubingen“ heisst. Aubingen ist ein abgegangener Weiler, der wohl bis in den 30-jährigen Krieg Bestand hatte, bevor er verlassen und/oder zerstört wurde182. Die Namensgebung lässt zunächst auf eine dort liegende „Au“ schliessen, wobei es dann wie vergleichbare Dörfer wohl einfach „Auingen“ (wie eines beim nahem Münsingen: Auingen – Wikipedia) oder „In der Au“ geheissen hätte. . wie kommt aber das „B“ da rein?

Bei München in Bayern gibt es da noch ein „Aubing“, das aber von einem nicht belegten „Udo“ herstammen soll:

Aubing – Wikipedia. Da sind ja sogar unsere Mutmassungen noch seriöser :-) Bernhard von Clairvaux - genannt der „Honigsüsse :-) jedoch gründete seine Abtei Clairvaux in der AUBE, einem Landstrich in der Champagne (heute ein Département), wo er 1115 von Graf Hugo von Payens ein Stück Wald geschenkt bekam183. Unten sehen wir einen Screenshot der Website von Tourismus Troyes, wo sogar noch der Gründer des Zisterzienserordens (welcher den Templern seit jeher eng verbunden war) genannt wird.

Und wie hiess dieser gute Mann? ROBERT DE MOESME (!).

Das will für unser Moess-ingen nichts heissen: aber könnte es sein, dass Templer aus der Champagne und/oder Troyes hier in MÖSSINGEN UND AUBINGEN nach ihrer Heimat benannten bzw. ihrem Gönner, dem Herren von Moesme die Ehre geben wollten? Dass Auswanderer Orte in der Fremde nach ihrer Heimat benannten, war zu allen Zeiten üblich und beliebt: so auch bei der Besiedlung Amerikas in der Neuzeit, oder in Siebenbürgen, in Donauschwaben, teils im Russland des Mittelalters, durch damals deutsche (von Königen eingeladene) Siedler.

Wobei unsere Templer hier kaum in grosser Anzahl ankamen (und wie in anderen Orden auch in einem rollierenden System als zeitweilige Verwalter/Komture eingesetzt waren, meist nur ein paar Jahre), und wohl selten mehr als 2-3 Mann im Steinlachtal hatten, nicht mitgerechnet natürlich die Knappen, Knechte und dienende Brüder.

51

Weiter fällt auf, dass in und um Mössingen viele Flurnamen mit „Hirsch“ zu finden sind. Auch im Hirschkopf, am Heuberg, neben dem Dreifürstenstein. „Lange Hirschen“, „Kurze Hirschen“ (zwischen Mössingen und Belsen, wo sich sicher auch früher kaum Hirsche herumtrieben), „Hirschental“, „Hirschhäusle“ bei Öschingen, „Hirschental“.

Auch in diese Reihe nehmen könnte man den „Kirchkopf“ bei Talheim. Natürlich steht an dessen Fuss seit langer Zeit auch eine Kirche, daher auch vordergründig dieser Name. Doch der Name Hirsch kann in (krypto-)jüd.

Namen auch zu „Kirch“ werden184, siehe auch Kirchner Ernst Ludwig Kirchner – Wikipedia oder Néstor Kirchner

– Wikipedia. Der Hirsch aber ist das Symbol-Wappentier des Stammes Naftali!

Der Bär wiederum steht für Issachar, ursprünglich zwar ein Esel, der wurde später aber in einen Bären umgewidmet185. Nicht nur nördlich von Mössingen, hinter Dachtel, finden wir einen „Bärengarten“, auch der

„bärige“ Familienname in der Region könnte ähnliche Ursprünge haben.

Wir hätten in und um das Steinlachtals damit die Stämme Juda, Benjamin (wegen Jerusalem, das im Lande Benjamin lag, und welches durch den „Tempel“ der Belsener Kapelle repräsentiert wird), Levi und eben Naftali, eventuell auch Issachar. Das sind die nördlichen und südlichen Gebiete des antiken Israel.

Der Wolf wiederum (auch hier hätten wir ein paar Flurnamen: „Wolfenhecke“, „Wolfsgrube“ IN Mössingen) steht ebenfalls für Benjamin, aber den finden wir eher in Flur- und Familiennamen der Zollernalb, z.B. Im Wappen derer von Salmendingen (Salem = Jerusalem, in Benjamin!), welches 3 Wolfsangeln enthält! Aber auch beim Hechinger Markus Wolf, der später Chef des Geheimdienstes der DDR wurde: Markus Wolf – Wikipedia

Wolf bekannte sich stets zu seinen jüdischen Wurzeln, sein Spitzname „Mischa“, welcher klar jüdisch ist, bestätigt dies. Ein lustiger „Zufall“ ist, dass dieser in seiner Kindheit mit Klaus Kinkel befreundet war (ebenfalls in Hechingen aufgewachsen - zu Füssen des Hohenzollern!), welcher später zum Geheimdienstchef der westdeutschen BRD wurde, dann sogar Aussenminister. Partners in crime, auch beruflich :-)

An dieser Stelle sei auch erinnert an die traditionelle jüdische Gemeinde in Hechingen – mit Synagoge, welche gerade in Hechingen seit Jahrhunderten Bestand hatte, bevor sie in der NS-Zeit ausgelöscht wurde186. Wenn es nun stimmt, dass die Zollerngrafen nicht nur zeitweise templerisch waren, und somit auch jüdische Ursprünge hatten, würde eine realtiv grosse jüdische Synagoge zu ihren Füssen durchaus Sinn ergeben. . Zufall?

Bild oben: Alte Synagoge in Hechingen; Lithografie mit unbekanntem Urheber aus der 2. Hälfte des 19. Jh., gemeinfrei In Hechingen wurde auch die Jüdin Elsa Einstein, die Frau des Physikers Albert Einstein geboren (was sogar ihr Geburtsname war! )187. Recht prominent, unser Hechingen

52

Dörfer in der Umgebung

Ofterdingen 1: dort befindet sich das sogenannte „Ammonitenpflaster“ (Fossilien im Steinlachbett188): Ammoniten hiessen tatsächlich schon früher, bei den alten Römern so (etwa bei Plinius189)! Also wohl auch im Mittelalter.

Die Ammoniter wiederum waren alte Feinde der Israeliten, mit „greulichen“ Götzen, wie die Bibel sagt.

Ammon war aber auch der alte Name für die ägyptische Oase Siwa Oase Siwa – Wikipedia (ein Orakel, zu dem ja grosse Feldherren wie Alexander der Grosse, Napoleon oder auch Rommel pilgerten). Dort war in der Antike das Zentrum des Kultes, wo der ägyptische Gott Ammon verehrt wurde, nach welchem aufgrund seiner gedrehten Hörner die Ammoniten auch benannt sind190. Amon ist aber auch der Name eines biblischen Königs, Vater des grossen Königs Josia!

Bild oben: Ammonitenpflaster in Ofterdingen; aus wikipedia free commons, von „Karsten11“ 2020

Ofterdingen 2: Patron der dortigen Kirche (welche zunächst auf dem heutigen Friedhofsberg war) ist der Hl.

Mauritius. Er war der Anführer der legendären Thebäischen Legion, die in der heutigen Schweiz(!) ihr Martyrium erlitt191. Diese Legion bestand aus ägyptischen Christen!

Neben der Oase Siwa (= Ammon!) ist also der Hl. Mauritius ein weiterer Ägypten-Bezug!

Bild oben: Mauritiuskirche in Ofterdingen, aus wikipedia free commons, von„Nucomu“ 2008

53

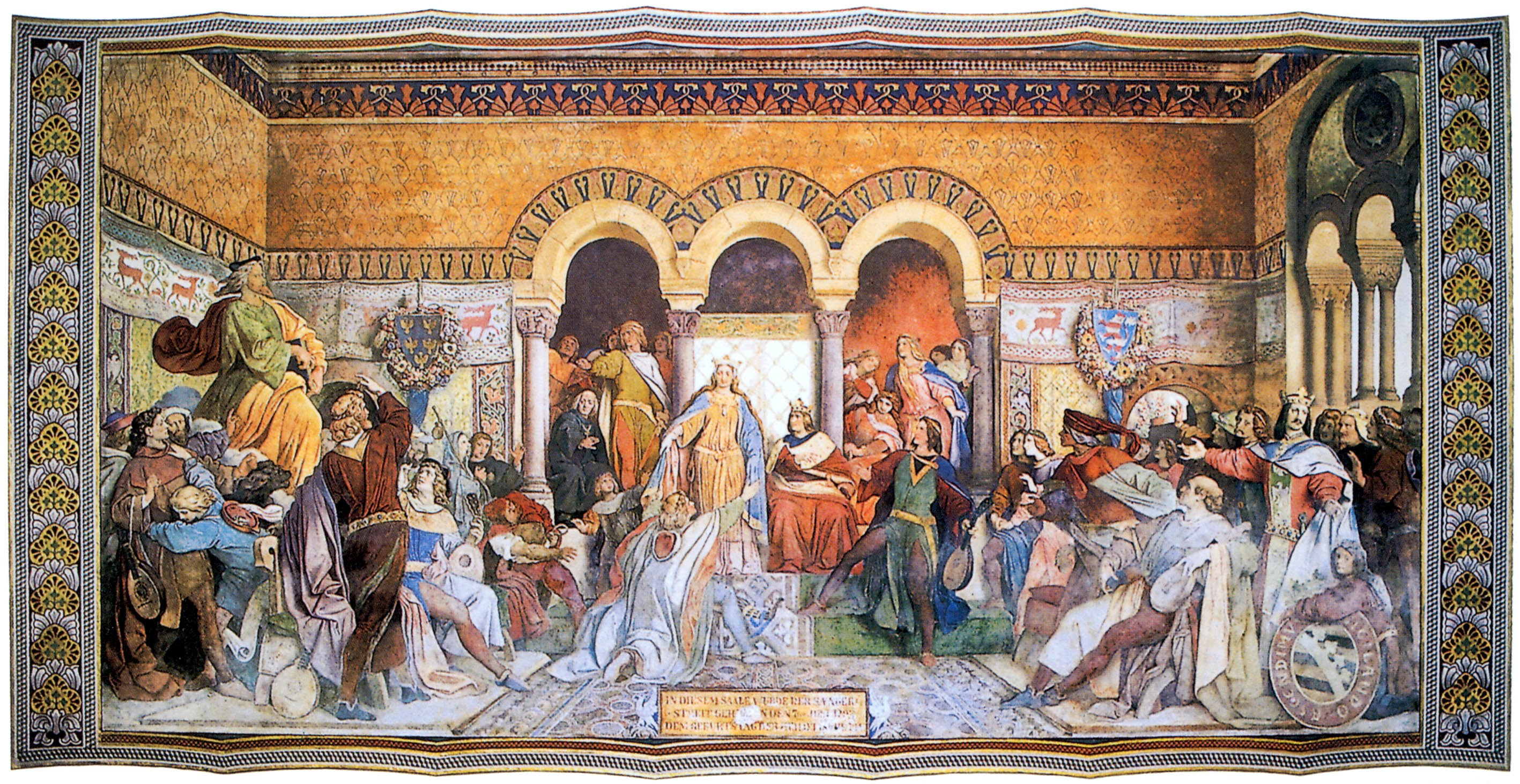

Ofterdingen 3: Heinrich von Ofterdingen ist ein wohl fiktiver Minnesänger des Mittelalters, der sich auf der Wartburg abgeblich im „Sängerkrieg“ befunden hätte, mit dem Gralsautoren Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide192! In diesem „Sängerkrieg“ trat der Legende nach auch Klingsor auf, ein Magier aus Eschenbachs Gralsroman „Parzival“193. Hier hätten wir damit einen Bezug zum „Hl. Gral“ vorliegen!

Ganz so fiktiv war dieser Heinrich von Ofterdingen aber wohl doch nicht, denn der österreichische Autor Georg Dattenböck schildert in seinem Buch „Heinrich von Hag/ Ofterdingen – Verfasser des Nibelungenliedes! “194 recht schlüssig, dass „Heinrich von Ofterdingen“ lediglich ein Pseudonym für den Adeligen Heinrich von Hag gewesen sei, welcher unter Mithilfe von Bischof Pilgrim von Passau195 im 10. Jh. das Nibelungenlied verfasst hätte. .

Bezug zum Nibelungenlied!

Bild oben: „Sängerkrieg auf der Wartburg“; Fresko in der Wartburg von Moritz von Schwind 1855

Ofterdingen 4: Auf dem alten Kirchberg des Ortes, wo heute der Friedhof liegt, war im Mittelalter ein sogenanntes Beginenkloster. Beginen waren eine Laiengemeinschaft von Frauen, die sich ihrer Nächsten annahmen, und sie heilten und pflegten, aber ohne klösterliches Gelübde zusammenlebten196. Nun erinnert deren Name klanglich an die Beduinen, nordafrikanische Nomadenvölker, die auch in Ägypten und Palästina beheimatet sind197.

54

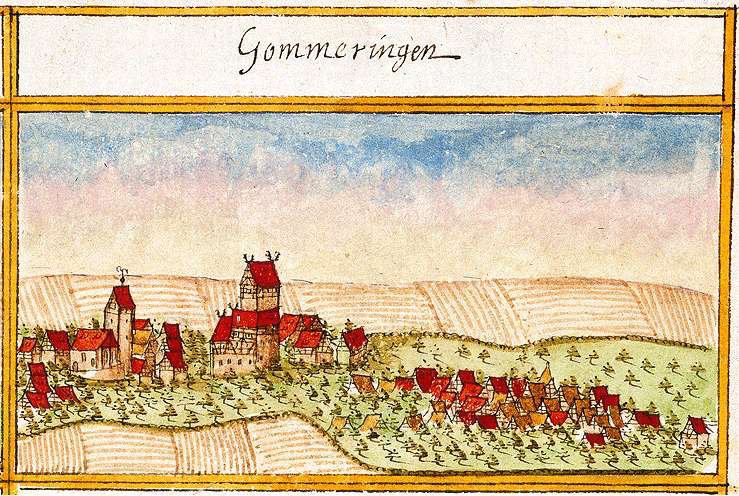

Bild oben: „Gommeringen“, aus dem Kieserschen Forstlagerbuch von 1683

Gomaringen, früher „Gommeringen“, heute mundartlich „Gomeringâ“: Gomer war ein biblisches Volk, und auch die Frau des Propheten Hosea hiess so - welche eine (Tempel-)Prostituierte war198; Gott hat Hosea angewiesen, eine Hure zu heiraten, um damit zu zeigen, dass auch wie Gomer den Hosea eben das Volk Israel Gott mit anderen Göttern betrügt – und auch der älteste Sohn des biblischen Japhet hiess so. Zudem ist „Gomer“ ein Mass für das biblische Manna199! Einer populären Deutung zufolge entsprechen die antiken „Gomer“ dem Volk der Kimmerer200, in der heutigen Türkei. „Gommer“ könnte aber ebenso für das bibl. „Gomorrha“ stehen. . gleich neben Gomaringen ist der Flurname/ das Waldstück „Aschländer“. Der Apostel Petrus schrieb: „und hat die Städte Sodom und Gomorrha zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen.“ (Petrus 2, 6). Gomer in „Gommeringen“ ist also so oder so ziemlich biblisch, und könnte generell für Unzucht stehen. .Gustav Schwab („Sagen des klassischen Altertums“) war in Gomaringen für 5 Jahre Pfarrer201!

Nehren: könnte auch eine Anlehnung oder Erinnerung an Nerthus sein (germanische Gottheit), oder Nereus (römische Wassergottheit, die auch für Sümpfe zuständig war). Oder an Nerio (römische Göttin: Nerio –

Wikipedia ). Sie war die Gattin des röm. Kriegsgottes Mars, und symbolisierte dessen Stärke und Macht. Beide, Nerthus wie Nerio, scheinen aber darum als Namensgeber abwegig, weil wir zu diesen in der lokalen Überlieferung/Geschichte keinen Bezug herstellen können, und zuviele Epochen zwischengeschaltet waren. .

keine durchgehende Kontinuität, wie im 1. Artikel auf S. 18 f. beschrieben.

Eine bekannte und durch griechische Autoren verbürgte historische Figur aber war Neaira, eine Hetäre (Edelprostituierte): N

eaira (Hetäre) – Wikipedia, was plausibler scheint. Dass der Volksmund behauptet, der in Nehren besonders verbreitete Nachname „Nill“ ginge auf schwedische Männer mit Namen „Nils“ zurück (mit denen einige einheimische Damen Romanzen hatten), lässt vermuten, dass infolge einer in der Sagenwelt üblichen „Verschmelzung“ (auch „Synchronisation“ genannt202) hier auseinander liegende Epochen in der Überlieferung miteinander verwoben wurden. Steht Nehren für Neaira, weil gebildete Templer die altgriechische Geschichten um Neaira kannten, und ihrerseits mit hübschen Dörflerinnen Affären unterhielten? Falls Gomaringen für „Gomorrha“ stünde, würde es sich neben einem solchen „Neaira“ recht gut machen :-) Bei den Einheimischen heisst der Ort jedenfalls noch heute „Naira“. Weiters in Betracht käme im bibl. Kontext hier auch Neria, der Sohn von Maaseiah (lautliche Anlehnung an Mössingen?), Vater von Seraja, der beim Zug König Zedekias gegen Babel der Reisemarschall war (Jeremia 51, 59). Doch dieser steht in keinem Bezug zu Salomo und/oder lokalen Götzenstätten. . Zuletzt könnte man noch fragen: steht der Name Nill für den ägyptischen Nil?

Zusammengefasst könnte Nehren also namentlich, wie das benachbarte Gomaringen, für Unzucht bzw. Hurerei stehen. . wobei ich niemanden der guten Nehrener und Gomaringer angreifen will; die können ja auch nichts dafür ;-)

Belsen, ergänzend zum 1. Artikel: Jeremia 51, 44 spricht vom „Bel zu Babel“, den der Herr gefällt und zuschanden gemacht hat. . naja, den Belsener wohl auch :-)

55

Bodelshausen – Mehrfachdeutung: „Bodel“ ist eine alte Bezeichnung für „Iltis“. Nun gibt es neben „Bodel“ Bodel

– Wikipedia auch noch den jüdischen Familiennamen Iltis: z.B. Hugo Iltis Hugo Iltis – Wikipedia. Der Iltis wiederum wurde oft auch „Teufelskind“203 genannt(!), auch wegen dessen Gestank. Was zu der Sage vom Teufel passen würde, der ja in der Belsener Kapelle angeblich verehrt wurde! Ergänzend dazu entspringt in Bodelshausen („Teufelskind“) der Höllbach! Auf halbem Weg zwischen Bodelshausen und Belsen (also zwischen

„Teufel“ und „Bel“) sind da noch die Schwefelquellen, unweit des heutigen Bad Sebastiansweiler. Für wen Schwefel auch immer stand und immer noch steht, ist ja bekannt. Wobei nichts gegen die Bodelhäusener, die können ja auch nichts dafür :-) Dann hätten wir dort noch den Flurnamen „Bolwiesen“ und „Hinter Bolwiesen“ (wohinter man wieder „Baal“ bzw. „Bool“ sehen könnte – dasselbe). Und noch einen

„Franzosenbuckel“. Könnte auch ein neuzeitlicher Name sein, jedoch war ein gewisser „Bodel“ ach ein frz.

Troubadour, siehe unten.

Eine weitere schlüssige Herleitung des Orts namens scheint mir der Begriff Bodel althochdt. für „Büttel“204,

was zur vermutlich fränkischen Namensgebung des Ortes (-hausen) passen könnte. Denn die Franken brauchten im eroberten Alemannien sicher viele Büttel. . Zudem hiess ein bekannter frz. Troubadour Jean Bodel (1165-1209): Jean Bodel – Wikipedia Dieser lebte und starb zwar im burgundischen Arras, Zeitlinie (Templer-Periode + Bau der Belsener Kapelle um 1150) und Bekanntheit könnten aber ihren Niederschlag auch in Ortsnamen gefunden haben, die seine „Fans“ möglicherweise vergaben. . Der Kirchenheilige von Bodelshausen ist seit mindestens 1275 der Hl. Dionysius: Dionysius von Paris – Wikipedia. Er ist der Schutzheilige Frankreichs und der frz. Könige, Märtyrer und erster Bischof von Paris (dem Hauptsitz der Templer!). Auch hier könnten wir es also schon von daher mit frz./ templerischen Erbe zu tun haben. .

Weitere Deutung über Ortswappen: dieses trägt ebenfalls einen Löwen! Bodelshausen – Wikipedia Der Löwe ist aber, wie wir auf S. 13 ff. gesehen haben, AUCH ein Symbol für den Stamm Juda! Gottes Tiergarten |

Jüdische Allgemeine (juedische-allgemeine.de).

Vielleicht gelten für unser Bodelshausen im Sinne einer „Verschmelzung“ (siehe oben)

auch alle Deutungen miteinander?

Bad Sebastiansweiler: heisst wohl noch nicht lange so. . und gehört mit dem daneben liegenden „Butzenbad“ eng zusammen, auch wegen der Heilquellen, aus denen beide Orte gespeist werden205.

Im lokalen Idiom hat sich für den Weiler, der heute eine Klinik und Reha-Anstalt aufweist, der Spitzname „Bad Seba“ eingebürgert. Früher hiess der Weiler einfach Sebastiansweiler (beim Butzenbad). Da aber dort eine lange zurückreichende Badekultur belegt ist, also beim Butzenbad fast daneben schon mindestens seit dem Hochmittelalter viel gebadet wurde (wie dazumal überall verbreitet)206, ist nicht auszuschliessen, dass der Weiler (evtl. zusammen mit dem nahen Butzenbad) auch früher schon so abgekürzt wurde. Um 1560 ist das Butzenbad dann eingegangen207. „Bad Seba“ aber klingt gleich wie Bathseba“, die Mutter Salomos!

David begehrte Bathseba, nachdem er sie von seinem Palast aus sah, wie sie sich reinigte (Flurname

„Butzenbad“, was eigentlich „Putzbad“ heissen soll! Zwar wurde im Butzenbad bzw. bei den Schwefelquellen zw.

Butzen und Sebastiansweiler auch im Mittelalter wirklich viel gebadet, aber wir betrachten hier ja die Flurnamen in ihrer „Doppelfunktion“. Bathseba jedenfalls war verheiratet mit Uriah, einem Krieger in Dienste Davids. Um sich seiner zu entledigen, schickte David Uriah an vorderste Front gegen die Philister, was einem Himmelfahrtskommando glich (um es kurz zu machen). Dann nahm er Bathseba zur Frau, versündigte sich also schwer. Darauf schickte Gott den Propheten Nathan zu David, der ihm mit einem Gleichnis die Augen über seine begangene schwere Sünde öffnete. In diesem Gleichnis stehen Schafe und Lämmlein für Frauen, die man von anderen nicht begehren soll. Worauf David umgehend seine Sünde einsah, bereute und büsste. Und der Herr ihm auch vergeben hat! Gleich neben „Bad Seba“ liegt die Flur „Schäferhanseneck“ (sinngemäss etwa „dem Schäfer Johannes sein Eck“), also ein Flurname mit Schafen! Der Hl. Sebastian war ein Soldat, der oft in jeweils zeitgenössischer Rüstung und Bewaffnung dargestellt wird. Jetzt ist es so, dass Uriah, der von David in den Tod getriebene Kämpfer , ja auch ein Soldat(!) war, ganz wie der Hl. Sebastian, der ja u.a. Patron von Soldatenbruderschaften und Brunnen(!) ist208, ebenso wird er gegen Pest und andere Seuchen angerufen.

56

Der Feldhauptmann, der die Anordnung Davids, eben den Kämpfer Uriah in die vordersten Linien zu stellen, umsetzte, war Joab. Derselbe Joab hatte seine Finger auch in der Geschichte um Abner und der um Absalom drin (siehe dazu die Flurnamen-Situation um „Dachtel“ und „Knechts Grab“ in Mössingen). Somit hätten wir auch eine geografische Verbindung von Bad Sebastiansweiler zu Mössingen und der Dachtel, was dann im Belsener

„Salomonischen Tempel“ (mithin Salomo) kulminiert.

Jetzt gilt Bathseba als eine der herausragenden Frauen des Alten Testaments, denn sie zog viele Fäden aus dem Hintergrund, und hatte am Hofe viel Gewicht. Nicht zuletzt hat sie auch durchgesetzt, dass Salomo anstelle seiner älteren Brüder auf dem Thron landete. Und König Salomo hat sie so hoch geehrt, dass er seiner Mutter Bathseba gar einen Thron gab, um neben ihr zu regieren!

Butzenbad: in Wortbedeutung eigentlich „Putzbad“. Jedoch steht „Butz“ bzw. der „Butzemann“ seit jeher für koboldartige, böse Geister & Dämonen: Butzemann – Wikipedia „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum“ singt ein – heute fast vergessenes – altes Volkslied, welches seit mindestens Karl V., dem habsburgischen Kaiser des 16. Jh. überliefert ist: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann – Wikipedia. Diese Geister waren sehr gefürchtet, und dienten lange als Kinderschreck.

Spaziert man von Bodelshausen nach Belsen, passiert man – wie entlang einer Perlenschnur - also das

„Teufelskind“ (Bodelshausen) und den zugehörigen „Höllbach“, dann folgen gleich Schwefelquellen, und nicht zuletzt der Butz(emann), bevor man über die ehemalige Zollbrücke nach Belsen (Bel, Baal) gelangt. . vice versa.

Recht unheimlich, das Ganze, und „unterirdisch“. Zumindest aber kurios. . Zudem galt der Butzenweiher nebst dem Tannbach daneben früher gar als weiterer Hexen-Versammlungsort209!

Öschingen 1: die Öschinger gründen ihr Ortswappen (ebenfalls mit einem Löwen, siehe oben bei Bodelshausen) auf die Herren von Fürst, in deren Herrschaftsbereich sie einst zeitweise gehörten210. Doch auch die von Ow waren zeitweise Herren des Dorfes. Deren Wappentier ist der Löwe: Ow (Adelsgeschlecht) – Wikipedia, siehe dazu auch das Wappen auf S. 12. Die Burg First stand im heute noch so geheissenen Firstwald, zwischen Mössingen und Öschingen, und ist seit ca. 400 Jahren abgegangen.

Das Wappen derer von Fürst enthält einen sehr schönen und vorbildlichen Sparren :-) Der heraldische Sparren wird oft auch „Templersparren(!)“ genannt, was aber noch nichts heissen muss. Jedoch sahen wir schon auf S.4, dass dieser Sparren auf frz./hebräisch auch „Chevron“ heisst, und mithin für Hebron steht, die Stadt Abrahams, Jakobs und Isaaks, zugleich lange als „Nabel der Welt“ gesehen. Und wie der Löwe (im Wappen auch der Bodelshäuser) für den Stamm Juda, weil die Stadt Hebron in deren Gebiet liegt.

Kurz & gut, die Mössingen umgebenden Orts- und Flurnamen, die teils ebenso auf frz. Ursprünge verweisen könnten, bzw. auf die Sage vom Teufel respektive vom Baal/Bel, der in Belsen angeblich verehrt wurde, könnten gut zu den bisherigen Vermutungen über „neuheidnische Heiligtümer“

in und um um Mössingen passen. .

57

Mappa mundi - das Steinlachtal als kleine „Weltkarte“?

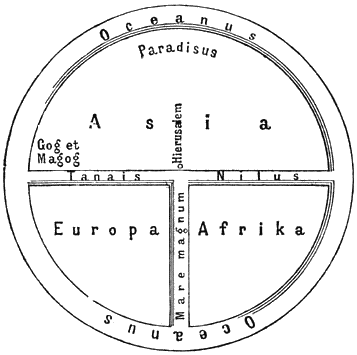

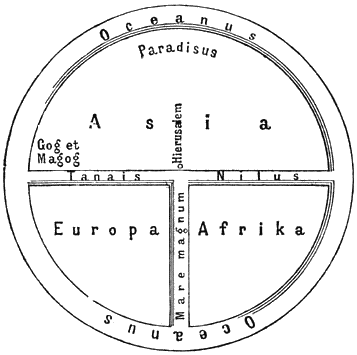

Bild oben: sogenannte TO-Karte, aus Meyers Konversationslexikon 1888, gemeinfrei

n mehreren Artikeln und Videos habe ich bereits untersucht, wie lokale Herrscher der Westschweiz vermutlich die damalige bekannte Welt in Orts- und Flurnamen abbildeten,

freilich in Miniaturform, jedoch immer mit einem lokalen „Jerusalem“ im Zentrum211. Man wollte sich selbst als rechtgläubig darstellen, und auch die gottgewollte Ordnung, also seine eigene

Legitimation zur Macht, damit unterstreichen. .

Die Weltkarten im Mittelalter waren nie exakt oder geografisch akkurat, und auch nicht so gemeint: vielmehr waren sogenannte „Radkarten“ beliebt, auch „TO-Karten“ geheissen, dazu Zitat Wiktionary:

„Der bewohnte Teil der Erde, Ökumene genannt, erscheint darauf meistens dreigeteilt;

das üblicherweise angewandte Model war das sogenannte T-O-Schema, dessen Aufbau auf Isidor von Sevil a zurückgeht: In einen Kreis, bei dem der O

sten respektive der Orient oben steht ,

ist ein T eingefügt, das einerseits für das Kreuz Christi, andererseits für die Grenzen zwischen den drei Kontinenten steht.“

Viele bisher angeführte Orte, Flurnamen etc. könnten auch in Doppelfunktion verstanden werden

(Mehrfachbedeutung). Und zwar derart, dass sie auf Regionen und Länder der damaligen (uns bekannten) Welt hindeuten. So z.B.

Tirolerkopf

Tyrus/Tempelbauer Hiram

Phönizien

Titusenköpfle

Kaiser Titus, aber auch Titus,

Rom, Italien

Gefährte von Paulus

Kreta

Heuberg

Hexen/Saul

Endor + Benjamin

Belsen

Salomo + Jerusalem

Israel

aber auch:

Babel / Babylon

Farrenberg

Pharao

evtl. Masada

(siehe vorne/ bei

dessen Belagerung

wiederum iVm Titus!)

Ofterdingen

Hl. Mauritius, Beg(u)inen, Kornwappen

Ägypten

Ammoniten (Oase Siwa = Ammon)

Ammoniter (in etwa das

heutige Jordanien)

= Oase Siwa = Ammon=

Ammon-Heiligtum!

58

Bodelshausen

Troubadour Bodel (aus F)

Frankreich, nebst

„Franzosenbuckel“ daneben

Frankreich

Teufelskind + Höllbach + Butzen

Tja. .

Bad Sebastiansweiler

Hl. Sebastian

Bathseba = Naftali

Gomaringen

Gomer (Volk): Türkei

Frau Hoseas und Hure

Gomorrha!

Nehren

Nearia: griech. Hure

Griechenland

Göttin der Sabiner, bei Rom

Nerio, Gattin des Mars

Dusslingen

Tuzzilingen

Tuzzi = Heer, Armee!

Nehren und Dusslingen liegen an alter Heerstrasse,

ebenso Ofterdingen (Mauritius!) an der alten „Schweizer

Strasse, die bis heute der alten römischen Trasse folgt!

Öschingen

Hl. Martin

Jakobstein (+ Köbele?)

Jakob = Israel

Hebron + Juda

Rossberg

hebr. „Rosch“, für Kopf oder Norden!

Russland, Asien

Hervorhebungen in blau deuten auf Länder, solche in grün auf Militärisches (auch „Soldatenheilige“), solche in rot auf relevante Hurengeschichten des Alten Testaments, wobei Gomorrha immer zusammen mit Sodom genannt wird, welches ich hier nicht finden konnte. Jedoch wurde den Templern in ihren Vernichtungsprozessen (und auch früher) immer wieder der Vorwurf der „Sodomie“ gemacht (was damals nicht nur geschlechtlichen Umgang mit Tieren, sondern auch Homosexualität meinte), also wären so gesehen die Templer selbst die „Sodomiten“!

Aber auch lokale Kirchenheilige als Patrone der örtlichen Kirchen könnten noch „Schätze“ bergen, also weitere Herkunftsländer bezeichnen. .

59

Gemeindewappen

Oben: die Wappen des Landkreises Tübingen, und benachbarter Orte des Zollernalbkreises; es fällt auf, dass sowohl Mössingen wie auch Belsen bis 1974 kein eigenes Wappen führten, aber dafür der kleine Weiler Beuren unterhalb des Dreifürstensteins, das sogar 3 Kronen enthält!. .

Es fällt auf, dass gerade in Öschingen, und NUR in Öschingen, Sparren und Löwe vereint sind.

Eine Doppelbetonung sozusagen. Das würde zu dem „Haus Tempel“, das in Öschingen lag, passen (wohl eine vielleicht leicht befestigte „Weg- oder Pilgerstation“; dort wird ja innerorts auch eine abgegangene Burg vermutet). Öschingen liegt an einem alten Heerweg auf die Alb, der wohl schon seit Römerzeiten benutzt wurde.

Ofterdingen hat eine Korngarbe. Das passt SEHR gut zu den vorher angeführten Ägypten-Bezügen des Dorfes.

Denn Ägypten war zu Römerzeiten DER Kornspeicher des Reiches. Zudem spielte sich dort auch die bekannte Josefsgeschichte mit dem Pharao und den Kornspeichern ab („7 fette und 7 magere Jahre“)

60

Salmendingen hat 3 Wolfsangeln und ein eigenartiges Tuch im Wappen. Dieses Tuch ist dasselbe, welches das Wappen von Tübingen zeigt, oder jenes der Familie Montfort: Montfort (Adelsgeschlecht) – Wikipedia Robert Brockmann („Mr. Krypto-Judentum“) meint, dass dieses Tuch an einen jüdischen Rabbi-Schal erinnere212;

und mit den Wolfsangeln als verdeckte Anspielung hätten wir wieder den Stamm Benjamin codiert.

In den Wappen der zollerischen Gemeinden Starzeln und Stockenhausen finden wir sogar noch Templerkreuze, und in anderen natürlich wieder Löwen, Hirsche und Bären. . Liste der Wappen im Zollernalbkreis – Wikipedia

Und warum würden sich manche Ritter und Adlige nach jüdischer (Stammes-)Symbolik richten? Weil jene vermutlich selbst sehr oft (getaufte) Juden waren, was dann auch für viele Templer gegolten hätte. .

Mittelalterliches Schwarzpulver?

in interessanter Punkt, der sich auftut, wäre noch, dass wir mit den Schwefelquellen bei

Bathseba, ähm Bad Seba(stiansweiler), der Salpeterhütte zwischen Mössingen und Talheim, und

den abgegangenen Weiler Buch und Beruf und Namen „Kohler/Köhler“ was vor uns haben?

Alle Zutaten für Schwarzpulver! Ob hochmittelalterliche Templer dieses schon gekannt haben,

ist zwar zweifelhaft; auffällig sind die Verbindungen trotzdem. Vielleicht hatten die Templer mit ihren excellenten Kontakten in die Levante und den Nahem Osten aber generell Gelegenheit,

dieses kennenzulernen bzw. damit zu experimentieren. Dass dieses Pulver in China erfunden

und die Kenntnis davon schon früh in den orientalischen Raum gelangte, ist unstrittig. So wurde dieses bereits im 13. Jh auch in Europa bekannt: Schwarzpulver – Wikipedia

Ergänzung zu lokalen Flurnamen

ass der Tirolerkopf alias „Tyrolerkopf“ für (König) Hiram von Tyros stehen könnte, wird bestärkt durch Flurnamen, die wir teils in unmittelbarer Nähe finden, aber auch weitere: Die Frau des

(Königs oder Bronzegiessers) Hiram von Tyros - wir erinnern uns: er war ein guter Freund von

König David und auch von dessen Sohn König Salomo - wiederum war eine aus dem jüdischen

Stamm der Naftali213 (1. Könige 7, 14)! Und Naftali finden wir in der näheren Umgebung gleich mehrfach verankert: im Hirschkopf gleich daneben(!). Im Hirschfeld, evtl. im Kirchkopf(?) bei Talheim, im Hirschental, in Lange Hirschen, in „Kurze Hirschen, unweit des heutigen Bahnhofs Mössingen.

Ebenso finden wir eine weitere rotzfreche Codierung möglicherweise im berühmten Belsemer Kirsch, einem weit herum gerühmten Obstwässerle :-)

Hinter Belsen, ist die Situation der Flurnamen besonders interessant: unweit von St. Johann (abgegangener Weiler und angeblich alte Kirche!) und Buch (ebenfalls abgegangener Weiler). Denn St. Johann schrieb ein Buch!

Also die Offenbarung des Johannes, auch „Apokalypse“ genannt, das letzte Buch der Bibel. Hinter Belsen ist es also wirklich etwas „apokalyptisch“ Passenderweise lautet der älteste fassbare urkundliche Eintrag über den Weiler Buch von 1283, dass dessen Zehnt damals dem Johanniterhaus in Rexingen übertragen wurde214!

In diesem Buch des Johannes ist auch die Rede von von diversen Tieren („Tiergarten“ fast nebenan, was wie die Belsener Kapelle im ersten Artikel der Reihe, dafür siehe dort, ebenfalls auf die „Zahl des Tieres“ verweisen könnte!), unweit von St. Johann ist beim „Alten Morgen“ da noch das „Goldgräble“. . Dass hier Gold geschürft wurde, schliesse ich aus, und ist auch nicht überliefert.

61

Aber in der Apokalypse selbst wird Gold als Metapher für Reichtum im Himmel gesehen (Offb 3, 18), ebenso ist das Neue Jerusalem, das Johannes von Patmos gesehen hat, von Strassen aus Gold (Offb 21, 21).

Im Zusammenhang mit der Belsener Kapelle (die ja ursprünglich gemäss einer Sage bei St. Johann(!) gestanden hätte) wird aber wieder das Gold bei König Salomo interessant, auf welches sich Johannes von Patmos bei der Umschreibung der „ZAHL DES TIERES“ bezieht: denn dort – also bei Salomo - wird diese Zahl im biblischen Kontext ZUM ERSTEN MAL genannt! ! Bei König Salomo, der ja vielfach auch in der Belsener Kapelle zitiert wird (dafür siehe dann dort), ist das die Zahl der Goldshekel, (wohl „Zentner“), die dieser jährlich von allen Tributpflichtigen erhielt. . „Es ist eines Menschen Zahl“, schreibt Johannes in der Apokalypse. . und König Salomo war ein Mensch! Wobei ich mich hier nicht an eine Deutung der Apokalypse heranwage, denn die 7 Siegel des Buches kann nur das Lamm Gottes selbst öffnen, also Jesus Christus selbst, was zu gegebener Zeit auch passieren wird. Jedoch KÖNNTE diese Zahl auch ein Synonym für König Salomo und dessen Abfall (Weg WEG von Gott) stehen bzw. ein Synonym für das Alte Israel in seinen damaligen Grenzen sein. .

Hinter Belsen, rund um den ehemaligen Weiler St. Johann fänden wir neben der Belsener Kapelle also eine ausgedehnte „apokalyptische“ Situation:

Zumal gleich über St. Johann sich der „Tirolerkopf“ erhebt (dazu siehe oben), welcher ja mutmasslich für Tyros, die Hauptstadt der Phönizier, und eben König Hiram von Tyros, den berühmten Tempelbauer steht! Hier hätten wir also Tyros, mithin Hiram, landschaftlich gleich neben Naftali (seiner Mutter) und die Apokalypse neben Salomo (und dessen Tempel) gesetzt, welche beide auf die „Zahl des Tieres“ verweisen!

Und auch der Flurname „Rosenwirtsstich“ in der Nähe ist sonderbar. Flurnamen sind wie gesagt (siehe dazu im 1. Artikel), recht alt, manchmal uralt. Einen Gasthof Rose in Mössingen gab es zwar auch, aber erst ab 1727 bzw.

1875 belegt (siehe Heimatbuch S. 107 und 109). „Rose“ bzw. „Rosa“ als Farbe ist aber eine unstrittige jüdische Namenskodierung215. Und steht ebenfalls für den Stamm Naftali, bingo!

Ähnlich könnten wir auch den Flurnamen (heute Strassenname) „Im Rosenbenz“ einordnen: im „Mössinger Heimatbuch“ von 1973 deutet der Autor Martin Haar diesen Namen als „umgehegte Rose“216. Doch wer betrieb früher im offenen Feld einen Rosengarten? Wahrscheinlicher scheint mir, dass diese Flur - damals ausserhalb des Ortes - einem jüdischen „Benz“ (auch viele jüdische Familien tragen diesen Namen) oder einem mit einem

„Rosennamen“ gehörte, was wieder auf den Stamm Naftali verweisen könnte. Wobei Namen mit Rot oder Roth i.d.R. eine Kodierung für den Stamm Ruben sind.

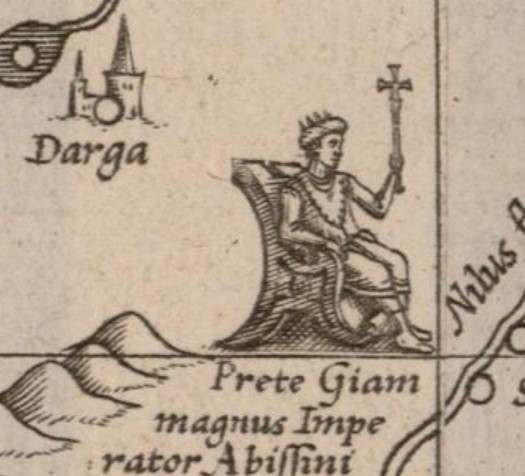

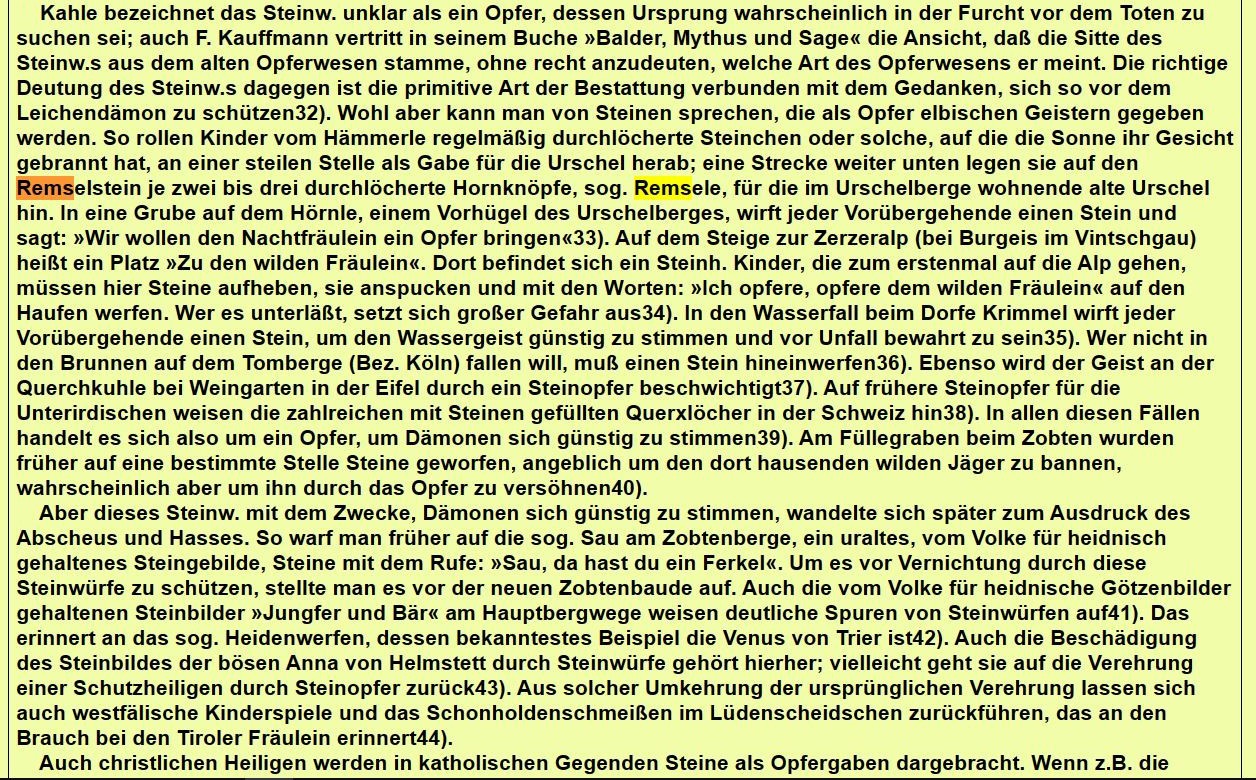

Hinter Belsen gibt es auch noch den Flurnamen „Remsele Teich“. Was wieder auf einen speziellen Brauch oder Kultort verweisen könnte: hier eine Sage vom Urschelberg (Ursulaberg) beim nahen Pfullingen:

Bild oben: Über den Brauch des „Remselen“ (abergläubisches Steinewerfen) beim nahen Ursulaberg (Bild: Screenshot der Website forschung-fischerprivat.de/fischerweb/aberglaube-steine.htm)

62

Jetzt ist es so, dass die Bibel nicht nur „Höhen“ als Orte der Götzenverehrung anmahnt, sondern an etlichen Stellen daneben auch Quellen, Steine und grosse Bäume (1Kön 14,23f; 2Kön 16,3f; 2Kön 17,9-11) 217! Bei der Gewahrung (alttestamentlich gemeinter) Kultorte können wir unseren Blick also auch weiterschweifen lassen.

Und hier sind auch andere Orte interessant, die bisher als vermeintlich keltisch-germanische Kultplätze gedeutet wurden. Wobei viele von ihnen – im Rahmen unserer „templerischen“ Deutung – vielleicht viel jünger sind, also etwas jüngeren „Götzen“ gedient haben könnten, wie zum Beispiel:

Forkloch (Auf Heiligloch)

Heiligenbach (neben St. Johann)

Zum heiligen Kreuz

Schöne Eiche

Bielwiesen (hinter Belsen, evt. Belena bzw. Baal-Wiesen?)

Wasserfälle (wie die Salmendinger Wasserfälle hinter Talheim)

Quellen (vielleicht auch die Schwefelquellen bei Butzen?)

etc. etc.

Rundherum könnte man in der Umgebung von Mössingen und Belsen einige (Alias-Höhen-)Heiligtümer angelegt sehen, die teils auch antiken Standorten oder Völkerschaften entsprechen mögen. .

Familiennamen

uf einzelne Familiennamen explizit einzugehen, will ich hier vermeiden, um a) diese zu

schützen, und b) keinen von diesen „in Verruf“ zu bringen. Dennoch habe ich unter alt

eingesessenen Familien in und um Mössingen ca. 10-15 Familiennamen gefunden, die entweder

(krypto-)jüdischer oder französischer Herkunft sind, und zu unserer lokalen

„Templergeschichte“ passen könnten.

Auch unser Familienname könnte französisch sein (so zumindest die Familienüberlieferung), allerdings hiess es immer, wir wären Nachfahren von eingewanderten Hugenotten, was französische Glaubensflüchtlinge um das Jahr 1600 bezeichnete. Dass dem aber nicht so sein kann, zeigt ein Blick in alte Kirchenbücher der Orte Mössingen und Belsen. Dort ist bereits um 1540 ein Vorfahr von uns belegt: Michael(!) Gauger, Schultheiss daselbst.

Und gemäss der Website geneanet.org waren um 1600 gerade um Troyes, dem Gründungsort(!) der Templer Gaugers dort recht verbreitet (allerdings ebenso um Rouen und um Paris, dem Hauptsitz der Templer).

Auch heute gibt es in Frankreich offenbar noch mehr Gaugers als in Deutschland.

Das muss nicht heissen, dass einer unserer Vorfahren ein Tempelritter oder Johanniter war. . denn wer einen Ritter im Stammbaum hat, weiss dies für gewöhnlich, ausser seine Vorfahren wären „Bastarde“, also uneheliche Kinder gewesen. . Aber jeder Ordensritter hatte auch Knappen und Knechte, damit zumeist ein Gefolge aus 2-4

Leuten. Welche „Servienten“ genannt wurden, dienende Brüder218. Es wäre also möglich, dass französische Gaugers zu Templerzeiten aus Troyes oder Paris im Schlepptau eines Ordensritters hier aufgetaucht sind und sich später hier auch niedergelassen haben. Das ist gar nicht so abwegig, denn.

Ein Schweizer Freund von mir sagt beispielsweise, er wüsste aus seiner Familienüberlieferung, dass er von einem englischen Ritter abstamme, der vor vielen hundert Jahren dort „hängengeblieben“ wäre

Hier könnten wir es entweder mit einem Pilger oder eben einem Ordensritter zu tun haben, denn andere Leute sind zu diesen Zeiten für gewöhnlich nicht gereist, waren vielmehr „schollengebunden“, oder sie mussten für ihre Grundherren in den Krieg reisen. Und im Jahre 1375 wüteten in der heutigen Westschweiz die „Gugler“219,

arbeitslose Söldner aus dem 100-jährigen Krieg, den Frankreich und England miteinander fochten. Und unter diesen „Guglern“ waren eben auch viele englische Soldaten. .

63

Das ist zwar nichts Handfestes oder Konkretes, aber es zeigt, dass auch im Mittelalter infolge von Kriegen, Pilgerfahrten oder eben auch Ordensaktivitäten Leute aus Frankreich oder auch England durchaus in Mitteleuropa „hängenbleiben“ konnten.

Und wie hätten Templer ihre

(Salomonischen) Höhenheiligtümer getarnt?

ie hätten sie wohl als Gebetsstätten im christlichen Sinne ausgegeben.

a) So wären oben auf ihren „Höhen“ keine „Mastabas/Mezzabas“ (Menhir-artige Kultsteine) aufgestellt, wie im antiken Nahen Osten auch bei den Hebräern und Kanaanäern üblich, sondern Kruzifixe, Gedenkbäume, Gipfelkreuze, Kreuzwege (wie bei der Salmendinger Kapelle,

welche als „Kalvaria“ mit Kreuzweg in christlicher Deutungstradition sich über dem Grab Abrahams erhebe.

b) keine Gipfelfeuer und/oder Brandopfer wie im Alten Orient üblich, dafür teils gebotene Prozessionen zu diesen Gipfelkreuzen oder Kreuzwegen, von welchen es damals durch den Jahresverlauf viele gab. Oder auch Sonnwendfeuer Der Hl. Johannes (alias Sommersonnwende alias Belsener Kapelle) lässt grüssen. . wie z.B.

heutzutage auf der Olgahöhe bei Mössingen. Und genau diese hat wohl eine Verbindung zu Belsen: Bild oben: Blick von der Olgahöhe auf die Belsener Obstwiesen (Belsen rechts hinter dem Baum); Bild von dem u.a. Roland Krauss 2013, mit freundlicher Genehmigung

von dort verläuft gemäss dem Geobiologen Gerhard Salzer eine sehr starke Leyline zur Belsener Kapelle!

Bei seiner Begehung/ Mutung auf der Olgahöhe Ende der 1990er-Jahre waren ausser mir damals auch die heute Verstorbenen Fritz Krauss (Ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesdenkmalamts und „Archäologischer Führer“

von Jürgen Meyer) und dessen Sohn Roland Krauss dabei, ein guter Freund von mir. Und Herr Salzer erzählte noch mehr. .

64

Bei unserer Begehung damals hat allerdings niemand von uns an Templer oder andere Ordensritter gedacht, welche ihre „Höhen“ oder Gräber an bestimmten geophysikalischen Kraftfeldern ausgerichtet hätten. .

Ebenfalls auf der Olgahöhe hat ein alter Bekannter von mir, Matthias Röhrs aus Mössingen, zu unseren Schulzeiten einmal Mauerreste ausgemacht, und sie unserem damaligen Geschichtslehrer Herrn Prauser gezeigt, in einem Projekt zur Heimatgeschichte. Nachdem wir alle gleichermassen gestaunt haben, vermuteten wir dort oben gar eine befestigte, burgartige Anlage. . oder hätten wir es hier mit einem jener

„Höhenheiligtümer“ zu tun?

Vielleicht „opferte“ man an diesen „heiligen“ Plätzen auch auf ganz vielfältige Weise :-) dies im Rahmen eines lokalen, aber festgefressenen Aberglaubens. Wenn Bräuche wie das „Remselen“ bei Pfullingen (siehe S. 61) bei der - eigentlich christlichen Bevölkerung - keinen Anstoss erregt haben, kann sich unsere Phantasie für hypothetische alttestamentlich „Höhenheiligtümer“ noch einiges mehr vorstellen. .

Bild oben: der Farrenberg („Mössinger Hausberg“), vom Belsener Kirchhügel aus gesehen – die Olgahöhe ist die Kuppe mit den reifweissen Bäumen am Fusse des Berges; Foto vom Autor, November 2010

Die verschollene Bundeslade

a der „Gral“ eben AUCH als Synonym für eben die legendäre, verschollene Bundeslade der alten

Israeliten gilt (siehe hier auf S. 7), symbolisiert er auch implizit ganz klar den Alten Bund, d.h., OHNE Jesus Christus, Gott steh uns bei! Und diese Bundeslade stand wo? Im Salomonischen

Tempel, dort im Allerheiligsten. Es gab in vielen mittelalterlichen Kirchen Anlehnungen an den Salomonischen Tempel (die wohlgemerkt nie eine perfekte Kopie sein wollten, sondern nur zitatweise erfolgten, in einzelnen Details, wie auch in der Belsener Kapelle). Diese Anlehnungen an den Salomonischen Tempel allerdings NICHT als Reload des Alten Bundes verstanden, sondern als heilsgeschichtliche Vorwegnahme, eine Art „Präfiguration“ von Jesus Christus. Dem weisesten, höchsten und gerechtesten König. Der uns ja seit Seinem Kommen im Fleisch in jedem Allerheiligsten Altarssakrament in Fleisch und Blut begegnet, und sogar in uns eingeht! Das im Alten Bund begonnene und prophezeite Heilswerk bleibt im Christentum und dessen Bauten also nicht dort stehen, sondern wird mit Jesus Christus also vollendet, und in Kirchen & Ritus weitergeführt. Zitat J.R.R. Tolkien, welcher tiefgläubiger Katholik war: „Das Allerheiligste Altarssakrament ist das Grösste und Gewaltigste, was wir hier auf Erden haben!“ In Fleisch und Blut meint natürlich nicht irgendeinen Kannibalismus, sondern Nahrung für die Seele! „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm“ (Jesus Christus).

65

Einmal begegnete mir in einer interkonfessionellen Gebetsgruppe (die eigentlich Jesus ins Zentrum stellen wollte) eine Frau – mit für mich klar erkennbarem kryptojüdischem Namen, der sich ebenso von Cohen/Coen herleitet, dem alten Priester-Levitengeschlecht, was sie aber sicher nicht wusste, so nebenbei – die ganz offen sagte, dass für sie NICHT Jesus im Zentrum stehe, sondern der Alte Bund, das Alte Testament! Sie ist dort irgendwie verhaftet geblieben. Worauf ich spontan fragte: „Bist Du eine Jüdin?“ (Raunen in der Gebetsgruppe: diese Frage war für mich nur aus einem Grund interessant: es hätte mich einfach so gefreut, wenn eine Jüdin sich mit Christen versammelt, um zu beten. Ohne irgendein „Bekehrungsgefasel“!) Ihre Antwort war aber:

„Nein, bin ich nicht. Ich sehe mich als Christin, allerdings ohne Jesus(!)“. Weitere Frage von mir: „Okay, dann zelebrierst Du den Alten Bund“? Wieder Raunen in der Gruppe. Ihre Antwort: keine :-) Was es alles gibt. .

Wichtig ist, hier zu betonen, dass die allermeisten Nachfahren von „Kryptojuden“ wohl kaum um ihre jüdischen Ursprünge wissen, oder sich dafür interessieren würden. Das sind meist nur „Rückbleibsel“ einer unbekannten Familiengeschichte!

So kann man also durchaus die Frage stellen, ob denn ein möglicher „Tempel-Reload“ durch mittelalterliche TEMPELRITTER, die überdies König Salomo vertreten und als Vorbild nehmen, wirklich alttestamentlich gemeint war? Als „Reload“ des Alten Bundes? Der aber gilt nicht mehr. „Glaubt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz (des Alten Bundes) aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ (wieder Jesus Christus). Mit der Erfüllung durch Ihn und Sein Heilswerk am Kreuz hat Jesus also erfüllt, und damit den Weg für den Neuen Bund mit und in Ihm freigemacht: bei Seinem Hinscheiden am Kreuz riss sofort der Vorhang vor dem Allerheiligsten des Tempels entzwei. Der Weg zu Gott (=Jesus) steht seither jedem offen, der Ihn annimmt, Ihm folgt und an ihn glaubt. .

Gott aber lässt den Bau eines Neuen Tempels (als Steingebäude) nicht zu! Einmal unternahmen im Jahr 361

einige den Versuch, den Tempel aus Stein wieder neu aufzubauen (siehe dazu auch auf S. 10): als die Mauern schon recht hoch waren, kam ein furchtbares Erdbeben, und brachte alles zum Einsturz. Bei einem weiteren Versuch erfolgte ein zweites Erdbeben, und Flammen brachen aus der Erde hervor. Mit dem Bau des Tempels war es für immer aus. Bis heute. Vielmehr sollen die Christen fortan Tempel sein, der dritte und letzte Tempel. Nämlich: „Seid Tempel des Heiligen Geistes“ (Apostel Paulus).

Doch die historischen Templer planten vermutlich ebenso, „Alte Tempel“ zu bauen – je länger dieser Orden existierte, umso eigenwilliger und pervertierter wurde er ja (siehe im vorigen Artikel), entfernte sich also von seiner ursprünglichen Mission. Und wenn man auch im Steinlachtal wie in Belsen und Öschingen lokale

„Templer-Stationen“ betrieb, DANN wollte man als mächtiger Orden (wie im letzten Artikel bereits gesagt, gar eine Grossmacht alias „Staat im Staat“!) seine Affinität zum Gral halt auch manifestiert haben, quasi für die Ewigkeit. Und wo geht das besser als in einem literarischen Denkmal, also einer berühmten Gralsgeschichte. Die wäre allerdings Gegenstand des dritten und letzten Artikels der Reihe. .

Oder aber in einer „biblischen Geografie“!

Nach allem: wir haben einen langen und wilden Ritt durch die Geschichte des Steinlachtals unternommen, mit verblüffenden Funden und Zusammenhängen. Welche vielleicht nur für historisch oder heimatgeschichtlich Interessierte von Belang sind, also für eine kleine Gruppe von Menschen.

Aber damit auch auch neue Fragen eröffnet. Eine davon ist: warum sollte uns das mit den Templern, den Symbolen & Codes, der biblischen Landschaft heute noch interessieren? In der Schweiz habe ich auch einen

„Grail Trail“ ausgemacht, ebenso mittelalterliche Weltkarten in der Landschaft, und mehrere Jerusalems bzw.

Backups. Doch was soll das alles? Die Antwort auf diese Frage beschreibt zugleich auch den Antrieb, die Intention für diese Artikelreihe, warum habe ich all das zusammengestellt und veröffentlicht?

a) unser christliches Erbe in Europa ist noch viel reichhaltiger als wir glauben, unsere Region (und wahrscheinlich auch andere Gegenden!) enthält viel mehr als unmittelbar zu sehen ist! In einer tieferen Schicht, und nicht nur an Gebäuden, gleichwohl direkt an der Oberfläche, jedoch für uns Verbildete kaum mehr zu erkennen.

Indem wir die o.g. (vermutlich teils von zollerischen Templern eingesetzten) Flur- und Bergnamen heute noch benützen, auch die Dorfnamen, folgen wir unbemerkt ihren alten Spuren und erkennen ihren Besitz gewissermassen noch immer als solchen an ;-)

66

b) weil das alles NOCH LÄUFT! Nicht nur der Trachtenverein mit der Schürze erhebt den Anspruch, direkter Nachfolger der Templer zu sein, sowohl in Ritus und System, als auch in durchgehender Tradition. Zwar gibt es dafür keine unabhängigen Belege, aber nehmen wir mal ihre Eigenaussage beim Wort. Und dieser Trachtenverein hätte – so munkeln manche - solch grossen Einfluss auf Politik und Wirtschaft unserer Zeit, dass man ihn als dominant bezeichnen könnte. .

Und wenn in jüngerer Zeit sogar gewisse „templerische“ Familien (deren Namen ich hier nicht nennen will) sich wieder im Steinlachtal niedergelassen haben: kann es sein (Spekulation!), dass sie hier als eine Art „Statthalter“

fungieren (freilich ohne das selbst zu wissen), um Leute da zu haben, falls „es wieder losgeht“? Das ist darum nicht ganz abwegig, weil ich von der schweizerischen Stadt Neuchâtel weiss (von einem Top-Insider), dass dort nach dem Rückzug der Preussen (Stadt und Kanton gehörten ca. 150 Jahre zugleich zu Preussen UND der schweizerischen Eidgenossenschaft, ein historisches Kuriosum220! ) eine Art „Schattenkabinett“ eingerichtet wurde, das bis heute besteht und gepflegt wird. Nämlich für den Fall, dass „der König wiederkommt“. Der damit gleich eine intakte, funktionsfähige und königstreue Verwaltungsriege vorfinden kann!

Bild oben: Überführung der Bundeslade durch den singenden und tanzenden König David; anonym, 16. Jh.

Der Gral im Steinlachtal? Wolfgang Eggert221 merkt an, dass das kabbalistische „Buch Zohar“ die in der Bundeslade befindlichen Reliquien „vom Atem Gottes erfüllte Steine“ nennen würde. Wolfram von Eschenbach wiederum beschreibt den „Gral“ (der ja mit der Bundeslade gleichgesetzt wird! Siehe hier auf S. 7) als „lapsit excillis“: die Deutung dieses Begriffs ist strittig, aber er wird oft verstanden als „Stein, der von Himmel fiel“222!

Das wäre von unserem STEIN-LACHTAL und seiner biblischen Landschaft namentlich nicht sooo weit weg. .

weil ja nicht zuletzt die Templer auch als „Hüter des Grals“ galten223. .

Artikel – eigentlich schon wieder ein Kurzbuch

Michael Gauger, Februar 2024; alle Rechte vorbehalten

schreibgauger@gmx.net zeitreisen-seeland.ch nurfuerreiche.jimdo.com

67

Literaturverzeichnis

Bergmann, Claudia: „Gomer“ im „Wissenschaftlichen Bibellexikon im Internet“ (WiBiLex), August 2010

Böttrich. Christoph und von Nordheim-Diehl, Miriam: „ Melchisedek“, aus „Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)“, Januar 2012

Brockmann, Robert: „Die Templer und das Judentum“: Die Templer und das Judentum (Kryobob) – PlusPedia

und „Die Hohenzollern und das Judentum“: Hohenzollern und das Judentum (Kryobob) – PlusPedia

Cooper, William: «Mystery Babylon, Die Geschichte, das Dogma und die Identität von Mystery Babylon“, Transkripte aus Radio-Interviews vom März 1993: ia800303.us.archive.org/34/items/MysteryBabylonSeries-

WilliamCoopertranscriptIncl/mystery_babylon_transcribed.pdf

Danisch, Michael: «Über die Entstehung, das Wirken und das Ende der Tempelritter», Hannover 2016

Dattenböck, Georg: „Heinrich von Hag/ Ofterdingen: Verfasser des Nibelungenliedes!“, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2013; derselbe: „König Richard Löwenherz und das Nibelungenlied“, Eigenverlag in digitalisierter Ausgabe, Oktober 2019

de Sède, Gerard: „Die Templer sind unter uns“, 1962, deutsche Ausgabe im Ullstein Verlag, Frankfurt/Berlin 1965

Eggert, Wolfgang: „Im Namen Gottes - Israels Geheimvatikan als Vollstrecker biblischer Prophetie“, Bd. 3, Edition Hermetika, München, 2. Auflage 2002

Gadallah, Moustafa: „Die metaphysische Sprache der ägyptischen Hieroglyphen“, Eigenverlag 2016

Gauger, Michael: „Die letzten Rätsel des Steinlachtals 1 von 3: Neues von der Belsener Kapelle“ (2023); derselbe in einer Art „Gralstrilogie“: „Das Rätsel um den Heiligen Gral – jetzt endlich gelöst“ (2018 – Teil 1);

„Parzival und die Gralsburg – in der Schweiz?“ (2019 – Teil 2), und „Parzival – der grösste aller Prinzen?“

(2020 – Teil 3); alle Artikel hier in den Anmerkungen 1 und 4 online einseh- und downloadbar.

Haar, Martin: „Mössinger Heimatbuch“, hrsg. von der Gemeinde Mössingen (1973)

Hall, Manly P.: „The secret teachings of all ages“, H.S. Crocker Company Inc., San Francisco 1928, in der Web-Edition von 2009

Heinzle, Joachim: „Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik“ de Gruyter, Berlin/ New York 1999

Hogan, Timothy: „Der Weg der Templer – ein Handbuch für den modernen Tempelritter“, Lulu-Verlag, Durham 2016

68

Kiehne, Carsten: „Bäume – heilig und heilsam – in Sagen, Mythen und Brauchtum“, BoD-Verlag Norderstedt 2020

Kraus, Johannes A.: „Vom Kornbühl und seinen Einsiedlern“, in „Hohenzollerische Heimat“, 1. Jahrgang, Nr. 2, Gammertingen, April 1951

Larsson, Lars Olof: „Antike Mythen in der Kunst“ - 100 Meisterwerke“, Reclam-Verlag, Stuttgart-Ditzingen 2009

Marcellinus, Ammianus: „Römische Geschichte“; G. Bell & Sons Ltd., London 1911, digitalisierte Ausgabe Maue, Reiner: „Über die geheimnisvollen Freimaurer“, BoD-Verlag, Norderstedt 2011

Meyer, Jürgen: „Rätselhafte Spuren auf der Alb“, Oertel & Spörer Verlag, Reutlingen 2007;

derselbe: „Die schönsten Ausflüge“, in „Burgen, Schlösser und Ruinen“ in der Region Neckar-Alb“, Oertel & Spörer Verlag, Reutlingen 2006

Morrisey, Christph und Müller, Dieter: „Die Wallanlagen im Kreis Tübingen, vor- und frühgeschichtliche Befestigungen“, Band 2, Heft 12, Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Konrad-Theiss-Verlag Stuttgart 2002

Pfister, Christoph: „Die Ursprünge Berns“, BoD-Verlag Norderstedt 2008, vierte veränderte Auflage 2020

Rusche, Helga: „Die Gestalt des Melchisedek“, Münchener Theologische Zeitschrift, Bd. 6, Nr. 3, Münster\Westfalen 1955

Schaffer, Reto Rey: „Spirituelle Basics“, ein esoterisches Lexikon, ohne Orts- und Datumsangabe von Ranke-Graves, Robert: „Die weisse Göttin – Sprache des Mythos“, 1948; dt. Ausgabe im Rowohlt-Verlag von 1992

Weiss, Dieter J.: „Das Land zwischen Aisch und Rezat – der Deutsche Orden um Virnsberg; Vortrag bei der Gesellschaft für fränkische Geschichte“, am 17. September 2016 in Rappenau

Woelm, Elmar: „Mythologie, Bedeutung und Wesen unserer Bäume“, Verlag Shaker Media, 2016

69

1

Anmerkungen/ Endnoten:

1 Mehr zu diesen einführenden „Basics“ im ersten Artikel der Reihe „Die letzten Geheimnisse des Steinlachtals 1 von 3: Neues von der BelseneKapelle“:

Die letzten Rätsel des Steinlachtals 1 von 3 - Neues von der Belsener Kapelle : Michael Gauger : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet

Archive derselbe Artikel ist auch hier einsehbar (nach unten scrollen): Aktuelles - Nur für Reiche! (jimdofree.com)

2

a.a.O, S. 11 f.

3

Wolfgang Eggert, „Im Namen Gottes - Israels Geheimvatikan als Vollstrecker biblischer Prophetie“, Bd. 3, Edition Hermetika, München, 2. Auflage 2002, S. 421 ff.; ebenso William (Bill) Cooper in «Mystery Babylon», Die Geschichte, das Dogma und die Identität von Mystery Babylon, Transkripte aus Radio-Interviews vom März 1993; dort S. 147; mehr zu den Büchern dieser zwei Autoren und deren Einordnung im 1. Artikel dieser Reihe „Neues von der Belsener Kapelle“, dort in Anm. 38; ebenso Frank Onusseit in „Templer für Dummies“, Wiley-VCG (2007), S. 73 ff 4 Siehe meine Artikel zum Thema – eine kleine „Gralstrilogie“: Teil 1: „Das Rätsel um den Heiligen Gral – jetzt endlich gelöst“ (2018), Teil 2: „Parzival und die Gralsburg – in der Schweiz?“ (2019), und Teil 3: „Parzival – der grösste aller Prinzen?“ (ebenfalls 2019); alle Artikel auf Aktuelles - Nur für Reiche!

(jimdofree.com), oder Schreibereien von Michael Gauger : Michael Gauger : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive (jeweils nach unten scrollen).Visuelle Ergänzungen dazu auf Youtube (4-teilig): Der Heilige Gral enthüllt - 1/4: Wo liegt da der Hund begraben? - YouTube; wo ich auch Spuren eines Schweizer „Grail Trail“ nachgehe. Einen Nachtrag zu dieser Videoreihe – mit wichtigen Ergänzungen - bildet das Video „Parzival –

Prinz oder Pseudo-Messias?“ von 2020: Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias? - YouTube Sollten die o.g. Videos auf Youtube nicht mehr verfügbar oder der Kanal gelöscht sein, findet man die „Gral-Videos“ auch auf bitchute oder brighteon, ebenfalls unter dem user „d-outremer“.

5 Wolfram von Eschenbach beschreibt in seinem „Parzival“ die Gralsritter („Templeisen“) als „Hüter des Grals“ Der Gral im Parzival (Wolfram von

Eschenbach, Parzival) – MediaeWiki, das Mediävistik-Wiki; siehe dazu auch Gerard de Sède: „Die Templer sind unter uns“, 1962, deutsche Ausgabe im Ullstein Verlag, Frankfurt/Berlin 1965, S. 38

6

Siehe dazu im 1. Artikel „Neues von der Belsener Kapelle“ (verlinkt in Anm. 1), dort S. 3 + 6

7 Alle Flurnamen können auch online eingesehen werden, im Daten- und Kartendienst der LUBW, unter „Geobasisdaten“ - „Digitale geografische Karte“, wo man auch frei rein- und herauszoomen kann: Daten- und Kartendienst der LUBW (baden-wuerttemberg.de)

8 Siehe Videos und Artikel in Anm. 4, dort besonders „Jerusalem am Jolimont? Eine Spurensuche im Schweizer Seeland“ (2021), und „Mappa mundi –

eine mittelalterliche Miniaturwelt im Schweizer 3-Seen-Land?“ (2022); alle Artikel sind auch hier zu finden: Schreibereien von Michael Gauger :

Michael Gauger : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

9

Siehe dazu Wolfgang Eggert in Anm. 3, der allerdings einräumt, dass der Autor Daraul, History of Secret Societies, Seite 46ff. für diese Aussage keine Quelle angibt.